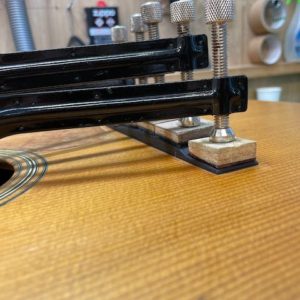

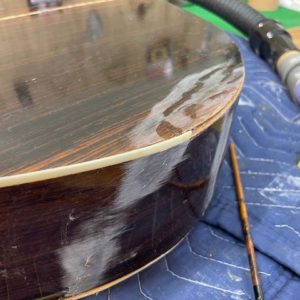

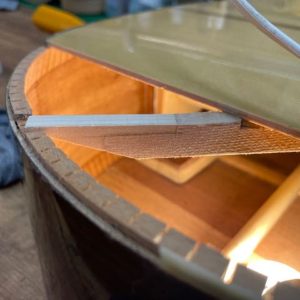

これは何のボンドか分かりませんが、タイトボンド等の木工用のボンドでは補強は必須です。

ベースなら尚更でございます。

付いている接着剤はきれいに掃除してからやり直します。

補強はしないのであれば、それに耐えうる接着剤でなければなりません。

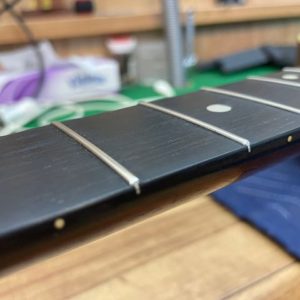

折れ方にもよりますが、接着剤の選択が正しければ補強はいらないでしょう。

何故なら、スカーフジョイントやフィンガージョイントのネックでわざわざ補強を入れているネックは無いはずですし、

折れている部分ならそれより複雑で密着度が高いのですから余計な事をする必要が無いのです。

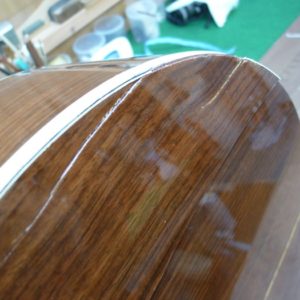

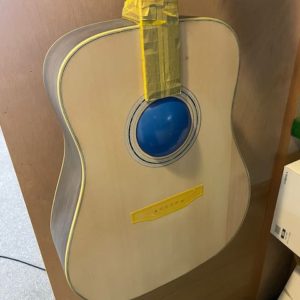

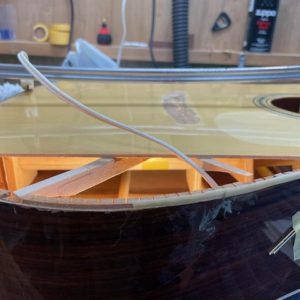

このベースの修理は令和3年1月のものですが、つい先日別のベースの調整でいらした際にこのベースはとても調子よく使っているとの事でした![]()

但し、修理に”絶対”等と言う事は無いですし、決まりもありません。

当方でも過去に1度ネック折れ修理で再発がありましたし、分からない事もまだまだあります。

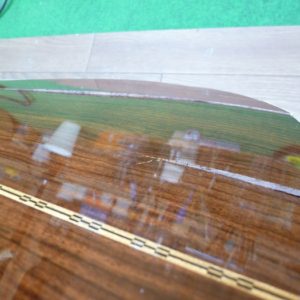

その時は呪われたんだろうと思っています。

割れが再発しただけではなく、外しておいたパーツ類が消えてなくなり、ここにある全てのケースを開けて確認して、置いてありそうなところを全て確認し、間違えてしまったかもしれない可能性があるお客様に全て連絡しても見つからず、その際は代用のパーツでやるしかなく…

本当に消える事は無いと思っておりましたから、そのうち何年か後に出てくると思っておりましたが、未だ出て来ず。

完全に消えたのだと思います。