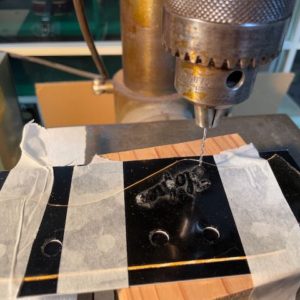

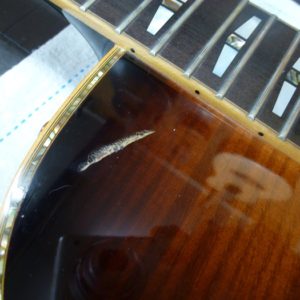

ラッカー塗装はこのように劣化してしまうと、べた付きます。

こうなってしまうと、拭いてもすぐにまたべた付いてきて切りがありませんので、劣化している塗装は全て除去するしかありません。

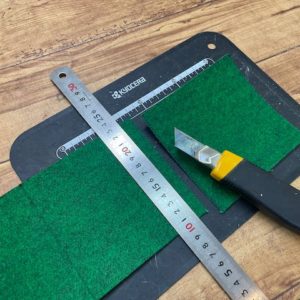

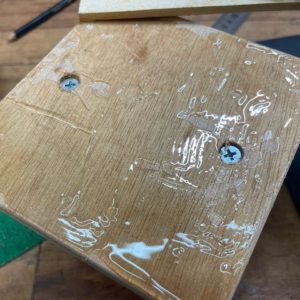

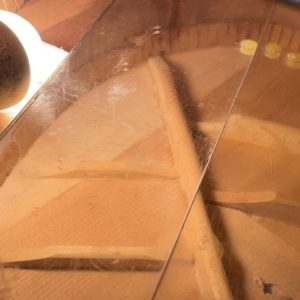

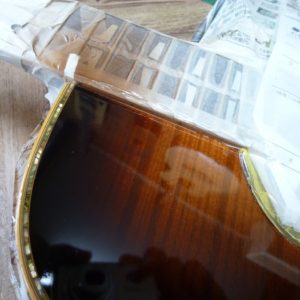

水研ぎしてべた付く塗装を除去しますが、悪い塗装が無くなるまで研ぎますので塗装がほとんど剥がれちゃう場合もあります。

マーチンのネックは茶色く着色してある為、剥げた所と残っている部分と色が違いますから、見た目を気にされる方は最初から全部塗り直し(リフィニッシュ)をお勧めいたします。

塗装が劣化しない為にどうすれば良いか、何をどうするか?

温度と湿度が原因と考える方もあるようですが、そんなに大きな原因では無いと思っています。

夏にべた付くようになる、と言うのは気温が高く、手汗等もある為べた付き易く、すでに前から劣化している状態だと思います。

おそらく、私が思うに、手油やラッカー塗装に良くないクリーナー等が原因では無いかと思います。

ですので、使用後は布で乾拭きが1番良いのではないかと思います。

汚れがひどい時は良く絞って水拭き、これが良いのではないかと思います。

ラッカーは水分に反応して白く濁りますが、すぐに乾いて戻りますので心配いりません。

トラディショナルなものや、古いもの、バイクや車…いろんなものに言えると思うのですが、ちょっと手間がかかる事があります。

でもそのちょっとした手間はいとわない、更には楽しんで所有している人の物のコンディションは、めんどくさがり屋さんの物とは雲泥の差があります。

ほんのちょっとの手間の差なんですけどね。