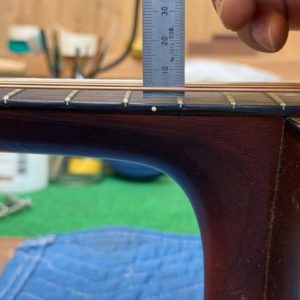

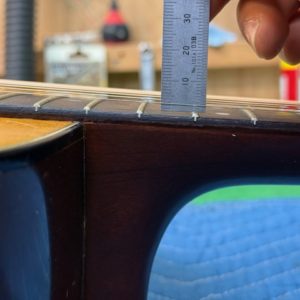

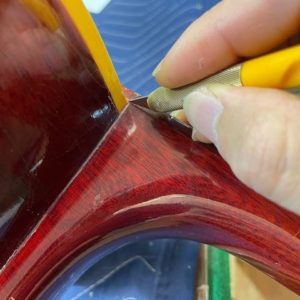

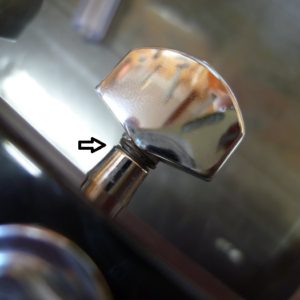

センターズレの他、リセット後にサドルの背丈がバカ高くなってしまう、とか、ヒールに隙間ができてしまってなんか誤魔化す、なんてことは避けなければなりません。。

20年後、また他の誰かがネックリセットをした時に、「前回のネックリセットを施した職人は下手くそだな」なんて思われたら悔しいのです。

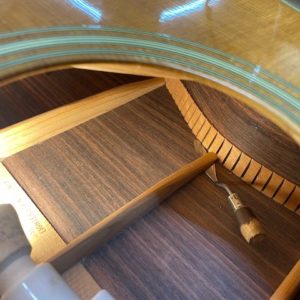

しっかりとシーズニングされた木材で作られていることが大前提ですが、アコースティックギターやクラシックギターのようにボディが空洞のギターの場合、弾かない時にちゃんと弦を緩めておけば早々不具合は起こりません。よってネックリセットが必要となることもほぼありません。

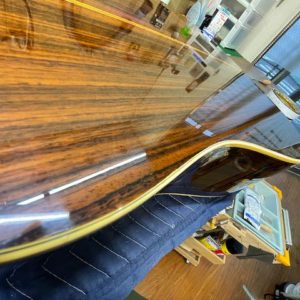

世間では「木が固まるまでは何年か弦を張りっぱなしにした方が良い」とか、「1音だけ下げるのが正解だ」とか、「弦を張っておかないとネックは必ず逆反りする」とか、何の科学的根拠のないことを、あたかも「自分はこの世のギターの全てを知っている」みたいな顔をしながら言っている人を見かけます。

この世界の物理法則がひっくりかえらない限り、木はあくまでも木なので、ある一定方向に長時間、何十キロもの圧力がかかり続ければ、どこかしらが変形したり割れたりするのは至極当然のことです。僕も世の中のギター全てを知っているわけではありませんが、弾かないときはなるべくダルダルに緩めておくのが不具合の出る確率を最大限低くする一番良いギターとの付き合い方であることは間違いありません。

自分の「修理屋」という仕事の将来を考えると、弦を張りっぱなしにして不具合が出たら皆川ギター工房に持ち込む、というのをお勧めしたいところではありますが、、。( ´ ▽ ` )

今後とも皆川ギター工房をどうぞよろしくお願い致します。敬具