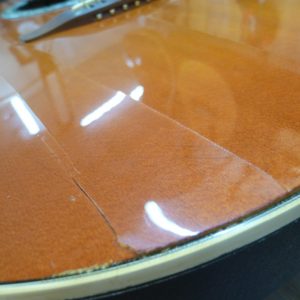

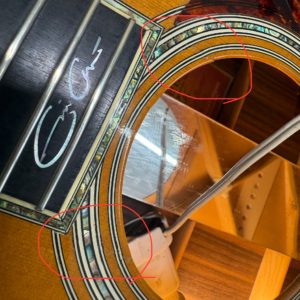

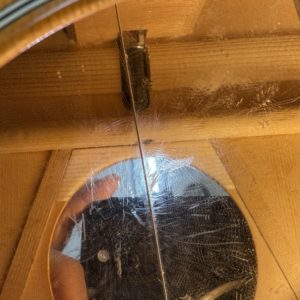

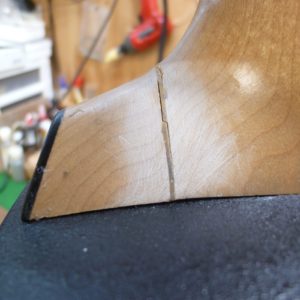

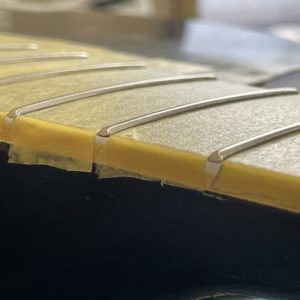

割れに対して、接着剤がしっかり入ればクリート(割れ止め)は必要ありませんが、接着剤が入って無いような所にはクリートを付けます。

接着剤が入らなかったのですから、これしかありません。

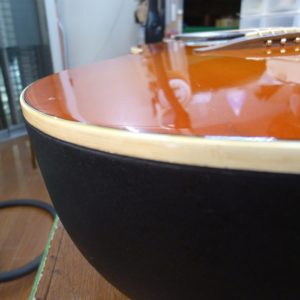

割れの話は何度かしておりますが、今回のように落として割れた場合と冬場に乾燥で割れる場合、

2パターンあると思いますが、どちらかと言えば乾燥で割れる場合の方が面倒かと感じます。

ギターも個体差があって、こっちは大丈夫なのにこっちは大丈夫でない。

そう言う事は往々にしてあります。

もし乾燥で割れた事がある個体なら、冬場の乾燥には多少なりの気遣いは必要かと思います。

(割れたことが無くても気を付けるに越したことは無いです。)

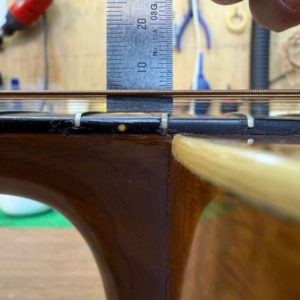

冬場に割れが見つかるタイミングでは、その割れは開いて閉じなくなっています。

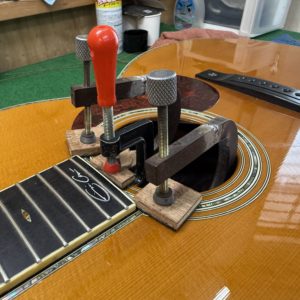

そのまま接着剤を入れる訳には行きませんので、当工房の養生棚に置いて閉じるまで待ちます。

修理の際は割れが閉じてしまっているので、接着剤は十分には入りません。

ですので、クリートを付けるしか無いのですが、もっと大きいクリートにすれば効果があるのでは、という考えもあります。

割れに接着剤が入っていないのですから、クリートの大きさは関係ないかと考えています。

クリートが大きくても恐らく、再度乾燥が進めば同じ所が割れる確率は高いと思います。

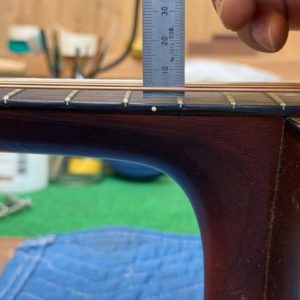

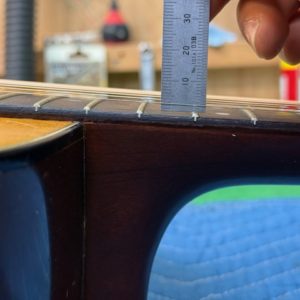

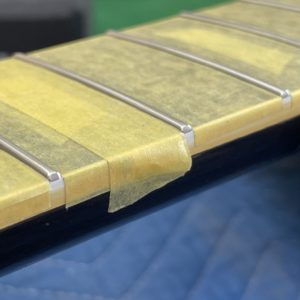

私のギターもやはり冬は乾燥でトップが凹んで弦高が下がりますので、(割れる程までは乾燥しないですが…)音もぺしゃつくと言いましょうか、…

弦高を上げれば良いのですが、面倒なのでそのまま弾いています。

過湿するグッズ等もありますので、使う価値はあります。

では夏は頑張って乾燥させた方が良いのでしょうか。

必要はないと思います。

弾き込めば良いのです。

弾き込めば湿気は発散されます。

自分のギターは夏場、弦高も好いので夏場の音の方がとても良い音です。

では、弾かないギターの場合はどうするのですか。

知らん。