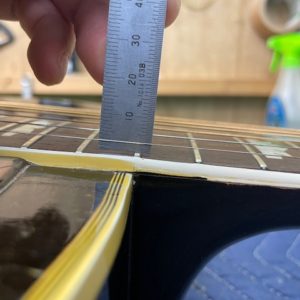

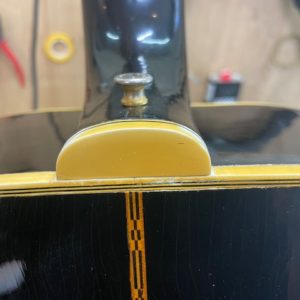

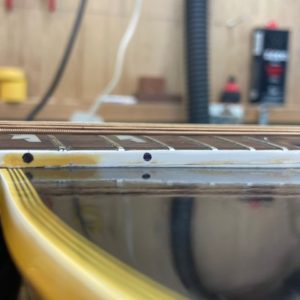

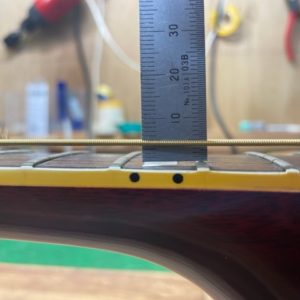

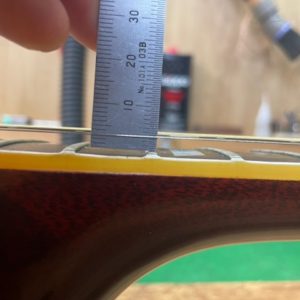

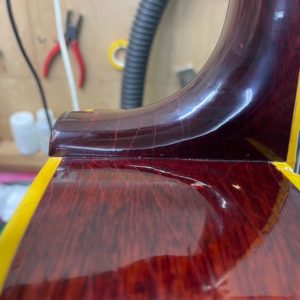

ブリッジのデザイン上、ブリッジピンからサドルまで距離がありますので、サドルはもう少し高くして弦のテンションを稼いだ方がハリのあるキングらしいサウンドになります。

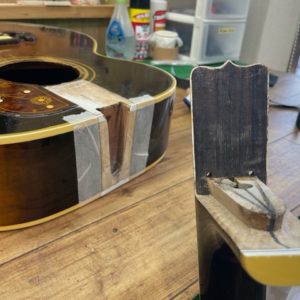

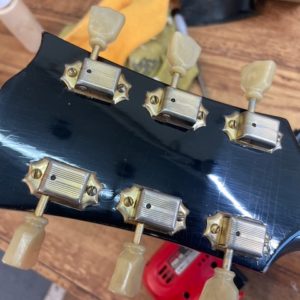

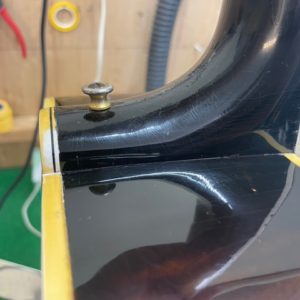

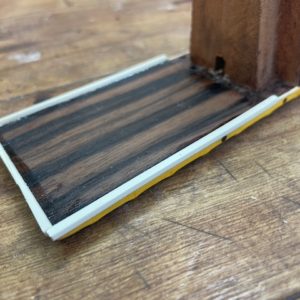

ということで今回はキングをネックリセットしていきます。

当工房には師匠皆川が長年買い集めてきたギターの特集専門誌が多数あります。たまに見始めると時間を忘れて見入ってしまいます。ネットで検索すれば出てくる情報もたくさんありますが、やはり当時の実本でないと得られない情報もたくさんあります。今回のアドバンスギターさんの新刊も20年後にはとても貴重な情報源となる貴重なものになるのではないかと思います。

以前国産ギターの当時の広告などをコレクションしているお若いお客さんがいらっしゃいましたが、それもとても興味深かったです。弾くだけじゃなく色んな楽しみ方ができるギターにはやはりロマンがありますね。

今回も最後までありがとうございました。