スタッフの山口です。

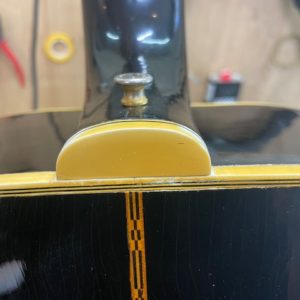

キングオブフラットトップの登場です。言わずもがな、この貫禄。

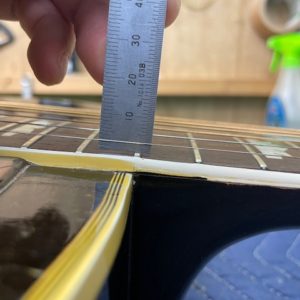

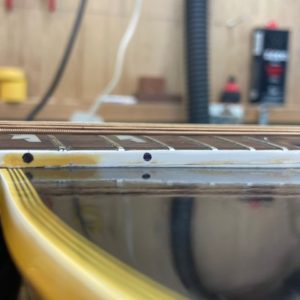

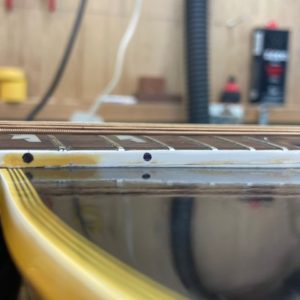

弦高は6弦12フレットで3mm超え。

なぜか14フレットにスケール置いて写真撮ってますね、、。

とりあえず12フレットでも2mmを超えてそうです。

ブリッジのデザイン上、ブリッジピンからサドルまで距離がありますので、サドルはもう少し高くして弦のテンションを稼いだ方がハリのあるキングらしいサウンドになります。

ということで今回はキングをネックリセットしていきます。

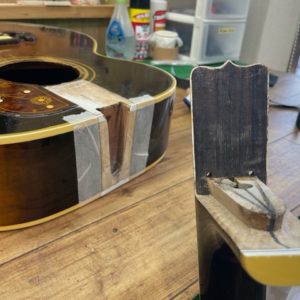

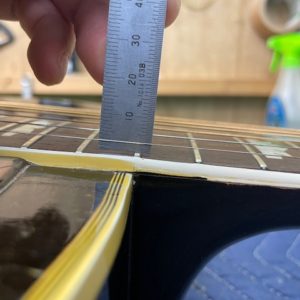

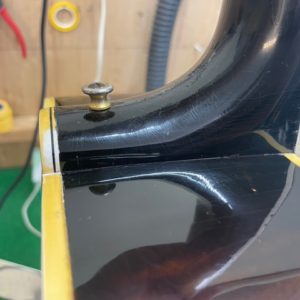

指板の脇が割れています。修理済みかもしれませんが、ネックを温めているうちにニカワやボンドが接着力を失ってしまい再発する恐れがあります。

あとで「ここは割れていなかった、弁償してほしい」と言われたら路頭に迷ってしまいますので、ネックを外す前になるべく傷や不具合がないか記録として写真を撮っておきます。

フレットを抜いて小さい穴から、

少しずつ径を広げます。

修理屋によっては真ん中に一発の人もいますが自分はダブテイルの両サイドの近くをめがけて2発あけます。

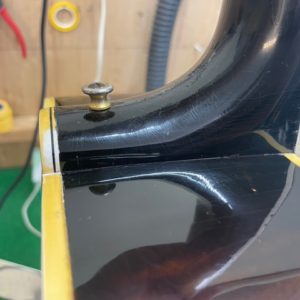

ギブソンはヒールとボディの境目に予めナイフをなぞっておいて分離時の余計な塗装割れを防ぎます。

指板をトップから剥がしてダブテイル内部を温めます。

このまま2時間かかる時もあります。。

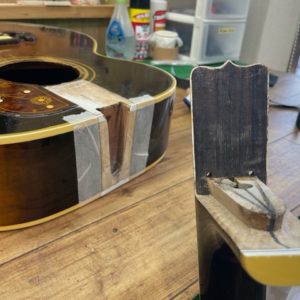

ネックが外れましたがやはり古傷が痛むようです。

今気づきましたがブレーシングがこの時代特有の感じですね。

修理中の修理中。。

いざネック角度を補正していきます。

角度が正常に戻ったら角度がついた分、案の定、ハイフレットが下がってしまいましたので勾配をつけたエボニーやローズウッドの薄板で下駄を履かせます。

前回も似たようなことを書きましたが、、ネックバインディングはあっても追加料金はないです。

ネックバインディングがあると何かと手間がかかります。

ちょっと飛んで、、ネックがつきましたのでフレットのすり合わせを進めます。

うーん、、ギリギリ!もう少しでフレットレスギターです。

磨いてあげたら、、

今回はナットも交換依頼がありますので元のナットを四苦八苦して外します。

写真のように元のナットが取れない場合は切ったり破壊する場合があります。

ナットの溝は綺麗にして

ナット作製。今回もオーソドックスな牛骨ナットに。

3弦が髪の毛一本分右だったかな、、と今写真をみて思いました。

センターズレもなく無事に完了です。

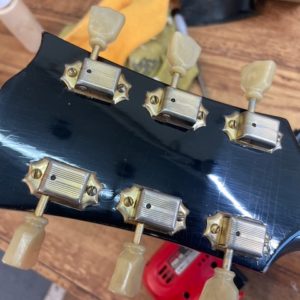

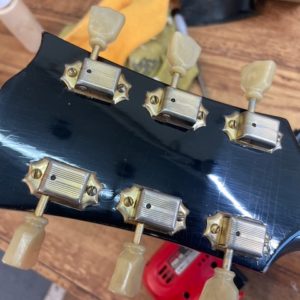

ヘッドをクリーニングします。

ペグを外した方が結果的に早く綺麗にできますね。

良い感じです。

塗装修正も不要でした。

良い仕上がりだと思います。

正面もOK。

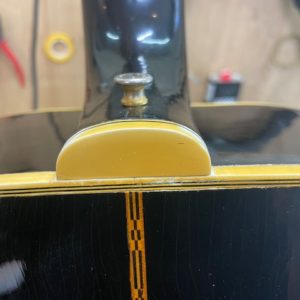

ネックバインディングがあると指板の厚みを足した跡は残ってしまいますが、許容範囲。

サドルもキングらしい高さで威風堂々と復活です。

さすが、貫禄のあるルックスですね。50年代といえばロカビリー全盛期かと思います。ファッションも50年代は魅力的な時代です。

トップとは違うサンバーストでイカしてます。

当工房には師匠皆川が長年買い集めてきたギターの特集専門誌が多数あります。たまに見始めると時間を忘れて見入ってしまいます。ネットで検索すれば出てくる情報もたくさんありますが、やはり当時の実本でないと得られない情報もたくさんあります。今回のアドバンスギターさんの新刊も20年後にはとても貴重な情報源となる貴重なものになるのではないかと思います。

以前国産ギターの当時の広告などをコレクションしているお若いお客さんがいらっしゃいましたが、それもとても興味深かったです。弾くだけじゃなく色んな楽しみ方ができるギターにはやはりロマンがありますね。

今回も最後までありがとうございました。