スタッフブログ

ネック折れ修理(塗装修正無し) / Gibson ES-335

塗装修正は無くても強度には一切関係ないので、料金面、納期などから塗装修正無しのプランを選らばられる事が多いです。

補強の必要な修理の場合は、塗装無しと言う訳には行かないと思いますが、当方のネック折れ修理は、補強の要らない十分な修理ですので、一般的な折れ方や一般的なデザインのネックであれば、塗装あり、無しのプランが選べます。

ただし塗装無しの場合、塗装の残り方はそれぞれ違うので、見た目の雰囲気もそれぞれ違ってきます。

出来るだけきれいに仕上がればもちろん良いですが、折れを修理した跡が見えている事も、それはそれでかっこよいと思います。

ネックリセット リフレット / Martin HD-28

ネックリセットの際、修理上リフレット(指板修正、フレット交換、ナット交換)の必用が無ければ、フレットはすり合わせで調整します。

ネックリセット + リフレットは、セットの料金ですので、フレット交換をご希望なら後からやるよりお徳です。

ネック折れ修理(ヘッド分離/塗装修正なし) / H.S.Anderson

タイトボンド等でのネック折れ修理は、補強をしなければ将来的に強度が保てませんが、当方の理にかなった、補強が無く、強い修理の理由はどこかに書きましたが、お越しの際に聞いていただければ、説明いたします。

今まで、師匠筋の方たちに沢山教えて頂いた事のひとつに、「ついでにやっておいた。と言うのは無いよ。」「やるのかやらないのか、やったならその分はちゃんとお金をもらう。」

「俺達は、プロなんだから。」 今でも響いている言葉ですが、まだこれが出来ずにいます。

塗装しなくてもカッコよいと思えばやりませんが、塗装する、しない以外の事も、「ちょっとこうしてやれば・・・」と最終段階に来た時に思ってしまいます。

やっておいたと言う事で、今まで怒られた事はありませんが、この教えは出来るようにはならないかもしれない、と思う今日この頃。

ネック反り修理(指板貼り直し) / Martin D-28s

このMartin のようにアジャストロッドでは無かったり、アジャストロッドが一杯まで締めきってしまっている場合、反りを直す方法は2~3ありますが、その方法の良し悪しはオーナーの意向に副うのか否かです。

先ず、何も考えず使っている人が多いのはアイロン(ネックヒーター)。これだけに頼っていてはネック修理の50%以上は不可能になってしまいます。

アイロンは効果がある無しが、メーカーによって差が出てしまうので、アイロンを使ってのネック反り矯正は勧めません、先ずアイロンによる効果がどの程度のものか説明が必要です。

長年やってきて不思議に思うところが、どの接着剤を使ったもの、どの年代のどの工場のも、等で差が出るものではなく、メーカーによって差が出るような気がします。ただこれは断言出来ませんが、「やはりそうだ。」と思う事が多いと言う事です。

Martin の場合は、イメージ通りには行かない事が多く、上手くいったはずの物も後に戻ってしまっている物もいくつか見て来ているので、私の中ではMartinはアイロンが効かない事になっています。

ただしオーナー次第では、無理くり何度もアイロンをかけてとりあえず何とかやってみて、その後ダメならその時考える。という方もいなくはありません。

次が、指板(フィンガーボード)を修正して(削って)反りを無くす方法です。

この方法はとても確実で作業内容はリフレットですので、修理後の演奏性も良いです。

ただし、程度によっては修正部分がかなり削られてしまう事になるので、その点は注意が必要です。

もうひとつは、画像にあるように指板を貼り直して修正するやり方です。

アイロンで期待する効果を実際に手を加えて、欲しい状態を確実に作り出す作業です。

アイロンでは1度暖められた接着剤が冷えて再度硬化する事と比較すると、貼り直す場合は強度も期待できます。

ただし一旦剥がしてしまった指板は歪みますので、貼り直した際は両サイド、指板面も修正して、新しいフレット打ちます。

修理の費用と納期は紹介した順番に大きくなります、どの方法がベストなのかは、見積もり後の検討で最終的にオーナーが決めます。

このギターの修理を3回続けて見ていただきましたが、ここまでやるには、修理費用がどれくらい掛かったのか気になる方も居ると思います。

このギターはこの他にも力木(ブレーシング)の剥がれも修理しています。

気になる方はメールにて問い合わせ頂ければ、そういった質問にも回答差し上げます。

ブリッジ貼り直し / Martin D-28s

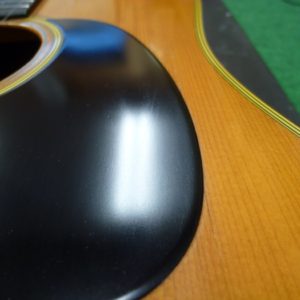

ピックガード交換 / Martin D-28s

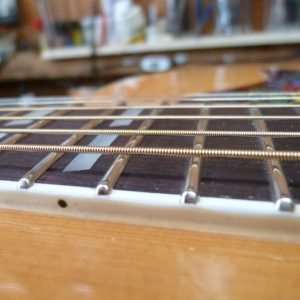

フレット交換 / 古い国産ギター

リフレットです。(フレット交換、指板調整、ナット交換、他調整)

ピックガードは浮いてしまっていたので、貼り直します。厚みのあるP/Gですのでリフレットの際は外してあると都合が良いです。

一見 Gibson のDaveですが、グレコのギター。

塗装がウレタンなので、やはり雰囲気は違いますが、ぱっと見Dave。良く作ってあります。

40年近く前は、Gibson 等は買えませんから、こういったギターが私達に夢をみせてくれました。

この方、GibsonのDaveも持っていて、グレコも大事にしている、素敵です。

物の価値は、携わり方で違いますが、思い入れのあるものは値段は関係ないです。

なかには、「二十何万円以下はギターじゃない。」等と言う同業者もいますが、では、それ以下は何なのか教えて欲しいです。

この人とは面識はありませんが、割と有名な同業者なので知っていますし、私の師匠筋の所にも居た人なので、間接的に繋がっちゃっていますが、これからも私と接点が無い事を願います。

現状はちゃんと伝えないといけませんけど、大事にしているから修理したいのに、悲しくなる様なこと平気で言う人が居るんです。

でも昔、アメリカの中古バイクに乗っていた時は、そこの店主も辛口でずばずば言うが腕も良いので、納得していた自分を思い出せば、頼りがいがある気持になるのは分かる気もしてしまいます。

毒舌、辛口だとその方が 「この人、ちょっとすごいのかな。」等と考えてしまいます。

ブリッヂはがれ修理 / Gibson J-160E