Ovation が続きます。

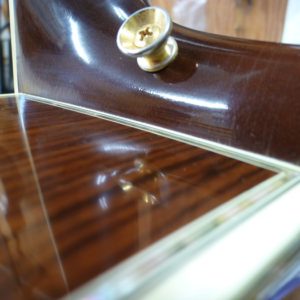

湿布してる訳ではないです。

大事なサインが擦れないように。

いつものように、ボディ側のアジャストナットはネックが外れているうちに忘れずにグリスアップしておきます。

ワッシャーも追加しておきます。

アジャストロッドが長い事きつく締めてあった場合は、アジャストの効き幅が少なくなっている事もあるので、ワッシャーを足すと少し効き幅が戻ります。

指板修正する場合は、締め込んであったロッドを戻したり、指板の歪みがどこにあって、どの程度削るか、把握した上でネックリセットします。

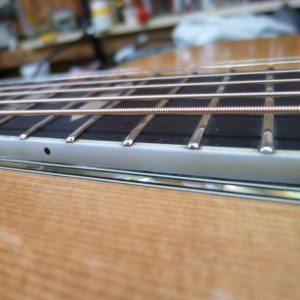

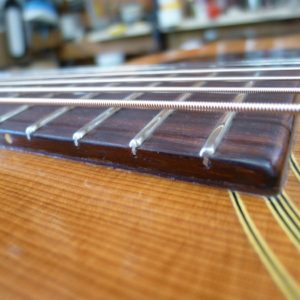

指板面はテラテラしているのはカッコよく見えないので、当方ではあまり細かい番手までサンドペーパーは掛けません。

フレットのエッヂは斜めに落としすぎず仕上げます。

そして両サイドは、指板、フレット共に下がらないように削ります。

ナットは外して見ると、しっかりと収まって無いものも多く見られます。

他のパーツが完璧に調整されていても、ここが不出来では台無しになると言って過言では無いです。

とても難しくて、重要なパーツのひとつです。

新しい弦を張って調整して、アンプからの音をチェックします。

「ん?」「なぜ2弦が弱い?」

私、思い出しました。

代理店時代にこう言う事、経験してました。

もしや。

あたり!

石(圧電素子、ピエゾ)が入ってません。

オベジャンクP.Uから同じ石がありましたので、拾って付けます。

こんでよしと!(名前みたい。)

ピックアップの取り扱いは細心の注意を払います。

はんだで留めてある所はそれほど強く無いので、折れてしまうと断線してしまいます。

こちらで預かる以前に雑にいじられたもので、辛うじて通電していたものが触った時点で断線する事が希に(時々)あります。

ハンダし直せるものは良いのですが、フィッシュマン等、再生する事がほぼ出来ないので、いじる人は気を付けて下さい。

こちらでは、本当に慎重に取り扱っておりますので、その点はご安心頂いて良いですが、ピックアップに不具合が見つかる時は、すでに不具合状態であったと、ご理解下さい。

ピックアップ等をいじる人は、無造作にピックアップの脱着をしたり、ボディに手を突っ込んで線に指を引っ掛けたり、コードを引っ張ったりネジネジしたり、絶対にしないで下さいね!

どなたのサインでしょうか。

チャー様かな。

コンサートは中々行けませんが、葛飾に来てくれた時は必ず行きます。

BAHOも行ったな~。

昔、中尾貿易という代理店で仕事させてもらってた時に1768-Xと1763-4と言うモデルを私が検品調整して、ガムテープに「江戸屋」と書いてケースに貼り付けて、「これ、チャーが弾くのか。」とその時の感動を覚えています。

去年のコンサートでアンコールも終わった時に、客席の後方からその1768-Xを持った人がステージに持って向かって行ったので、スタッフかと思いましたら、ギターにサインをもらってました。

もう4年か~。石やんはやっぱり、大昔から使ってる黒のアダマスを向こうでも弾いているんだろうな~。

それかタイガースだね。おにぎり型のサウンドホールの変なアダマスは弾いてないだろな~。