力木(ブレーシング)

力木剥がれ /Martin D-28

スタッフの山口です。

今回は写真が少ないのでほぼ文章で力木(ブレイシング)剥がれ修理を紹介します。

バック側の力木が剥がれていますね。力木剥がれはボディをコンコンっと叩いた音で剥がれてるか診断します。大事なギターを持ち込んでいきなりコンコンっと叩かれても驚かないでくださいね。お医者さんに例えるなら聴診器を当てているようなもの。8割方、叩いた時の音でどの辺が剥がれているかどうかが分かります。

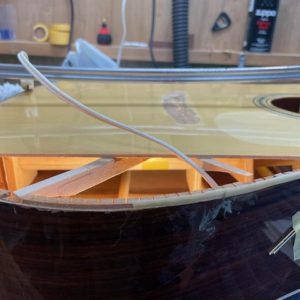

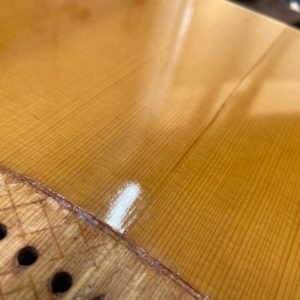

おおよその場所が把握できたら写真のようにヘラを差し込みます。軽傷の場合はなぜか端の方から剥がれていることの方が多いです。このまま放っておくと中心部まで剥がれていき、最終的には何かの拍子でカランコロンと完全に外れてしまいます。

マグネティックPUを戻して完成です。

弟子入り間もない頃、修理前のギターを「このギター鳴りますねー!」という僕に「たぶん力木が剥がれてて音が暴れてるだけだよ」と皆川氏。力木を調べてみたら見事に5-6ヶ所も剥がれていました。そして修理後に弾いてみたらなるほど!音量は修理前より若干小さく感じるものの、しっかりと粒立ちの良い上品な音に変わっていて感嘆しました。力木が剥がれまくってガビンガビンの音が良く思えても、弾いている本人に鳴ってる感があるだけであって、聞いている側が良い音と感じるかどうかはまた別の話。そして何より力木剥がれを放置してしまうとギターの強度も落ちてしまいますので、なるべく軽傷のうちに直してあげましょう。

最後に、今回のようなギター内部の修理をする場合、中の埃や塵は集塵機とエアコンプレッサーで綺麗に取り除いてから行います。今回のギターはとても綺麗でしたが、たまに驚く程いろんな類いの塵や埃が溜まっているギターがあります。音に分かるほどの影響はないかも知れませんが、、、剥がれはじめた力木の隙間に埃が付着してしまっていたり、匂いが篭ってたり、ピックを中に落としてひっくり返して取ろうとしたら埃が顔に降ってきたり、と百害あって一利なし。たまにギターの内部も気にかけてあげてくださいね。

そういう僕は今日、自分のメインギターの弦交換を1年ぶりにしました(ノ_<)もう少し自分のギターも気にかけてあげようと思ったのであります。

今回も最後までありがとうございました。

ブックマッチ離れ&力木剥がれ / YAMAKI

[番外編]トップ交換/ Martin OM-42 [前編]

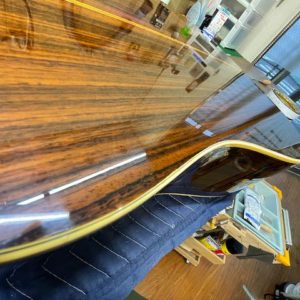

トップ板がほぼほぼ完成しました。美しい、、と思い記念撮影。長くなってしまうので前編はここまでです。空いた時間を使って進めているということもあり、ここまでで半年以上経過しています。修理というより製作に近いですね!「修理は製作の逆の工程になることが多いので製作工程を知ることはとても大切」という師匠の言葉が印象に残っています。

後編では完成までを載せたいと思います。完成品はHPのメニュー→在庫販売から既にご覧いただけますが、、

今回も最後までご覧いただきありがとうございました。

力木のパターン / 前回のJ-200続き

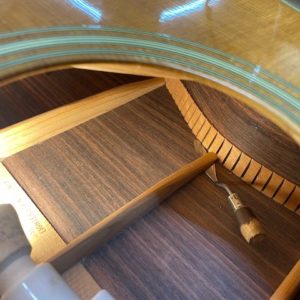

前回アップした50年代のJ-200ですが、力木の画像がありました。

なかなか見る機会もありませんので、画像を撮っておりました。

現在とはパターンが全く違います。

この時代この大きいボディに合う力木のパターンをいろいろと探していたのだろうと思います。

サウンド、強度、コスト、等々・・・1番よいところを。

なので、私が思うにどんな製品もマイナーチェンジの度につまらなくなってしまうのかなと思ったりもします。

力木(ブレイシング)はがれ接着 / Wash Burn D-46

では、その延長部分はどうやって圧力をかけるかと言いますと、外側からかけます、そうする事でジャッキの圧力も増す為、効率良く圧がかかります。

力木ハガレ修理 / Gibson Hummingbird

こちらのギターはネックリセット、ピックガードの貼り直し、力木ハガレ、といろいろありまして1回でアップしてしまうとゴチャゴチャしちゃいますので、修理を分けて紹介します。

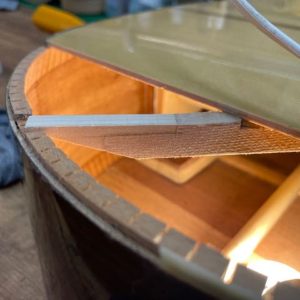

バックの力木ハガレを接着しています。

他の力木修理の画像でも確認出来ると思いますが、ボディ内のホコリは出来る限り掃除してから作業に入ります。

接着剤にホコリ等が混ざってしまうと接着材の性能が下がってしまったり、小さなゴミであっても隙間に噛んでしまえば密着しなくなります。

接着の際のジャッキは通常、端に掛けますが、一カ所の力木ハガレには1カ所しかジャッキを掛けられない為、大きなハガレの場合は、1番効率の良い場所を探します。

2本掛けてしまうと、最初に掛けたジャッキの圧力が下がってしまう為、2本掛ける意味が無くなってしまいます。

このギターの他の修理は順次、更新します。

力木はがれ / Martin D-28s

力木は少しはがれている分には、異音等出なければ然程気にする事もないと思いますが、これ位はがれていますと音や強度にも影響が出てきます。

バックの力木は、トップ板(サウンドボード)を効率よく鳴らせる為、ボディを締める役割があります。

オーディオのスピーカーで考えれば分かり易く、箱が鳴っても意味が無く、スピーカーの正面から前へ音が飛んで行かなければ良いスピーカーとは言えません。

力木がはがれているとボディは自由なので、ボディも振動して弾いている人は割りと気持ちよく感じる人もいますが、どちらかと言えば、周りだけで鳴っている、締りの無い音と言えるでしょう。

近年では、トップの力木同様にバックの力木も弾いている人がより気持ちよくなれる工夫された力木のパターンが考案されたりしています。

ボディのサイズだけではなく、ニーズに応えるいろんなデザインがあるギターは面白い。

画像の整理が大変すぎて撮らなかったり、撮っておけばよかったものを撮り忘れたりと、アップする頻度に差が出ています。

依頼の多いものは必然的に多くなります。

力木はメインの修理以外だったりすることが多いので、撮らなっかったり忘れたり、久々の力木画像でした。

力木(ブレーシング)はがれ

順番から言うと、中側から圧着させるジャッキが先で、その後ボディ中心側への圧力を外側から掛けます。

同じ力木に2本ジャッキを立ててしまうと隣のジャッキの圧を弱めてしまうので、中と外から掛けて互いの圧力を補います。

※力木はがれのチェックは、ボディをタッピング(ドアをノックする感じ)して確認しますが、なかなか音を聞き分け難い事もあり、別の修理以外の事として見つかる事が非常に多いです。