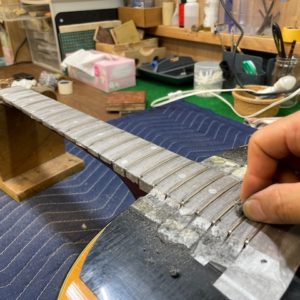

クラシックギターは1~3弦がナイロンなのでフォークギターやエレキギターのようにフレットの減りが感じられない事が多い為リフレットの依頼も少ないです。

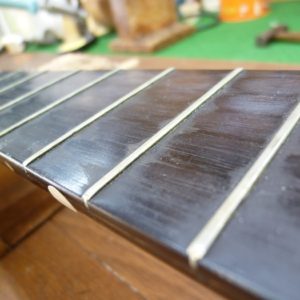

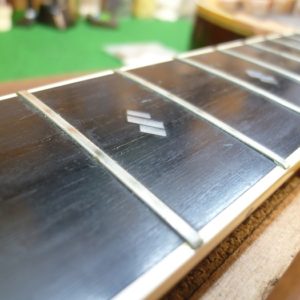

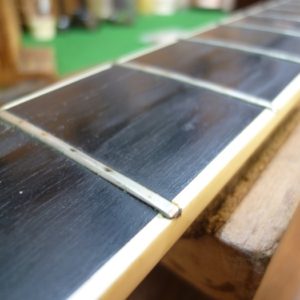

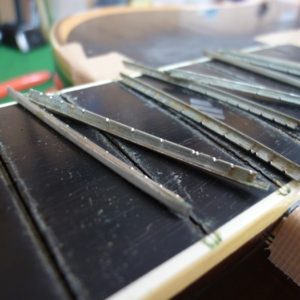

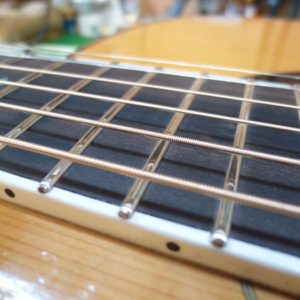

ですが画像を見ますとこれより、やはりフレットに高さがある方が弾き易いのではと想像します。

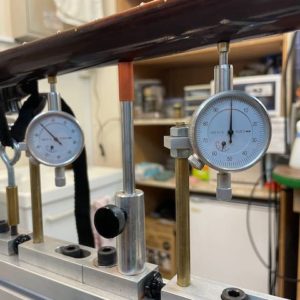

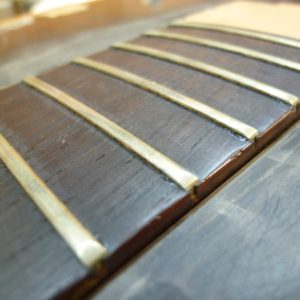

大たいのクラシックギターの指板はアールが無く平らなのですが、調整はアールがある指板より平ら指板の方が難しく感じます。

最初の頃は両サイドがちょっと下がっちゃったり、うっすらアールが付いてしまったりして、それを直すのがまた大変っだったのを覚えています。

意外と真っ平って難しいんです。

過去のブログも見て頂ければ幸いです。

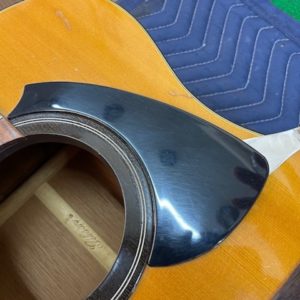

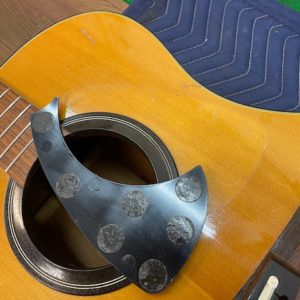

詳しい事は分からないのですが、日本の古いメーカーです。

バイオリンや、ウクレレ等も作っていたようです。

この時代は色々なメーカーがあって時代と共に淘汰されていったメーカーのひとつだと思いますが、いずれ見る事が出来なくなってしまうかもしれないギターも多いのではないかと想像したりします。

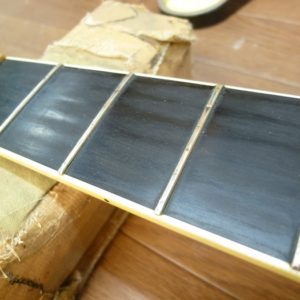

知らない人にとってはただの古いギターですが、思い入れのある人にはその頃の思い出や匂いまでも思いだすものだと思います。

私もなつかしいものに出会うとときめいたりしますが、こうやってずっと使い続ける事はすごく好きです。

気に入った物を何年、何十年と直し直し使い続ける事が楽しみで喜び、そういう人も多いんではないでしょうか。