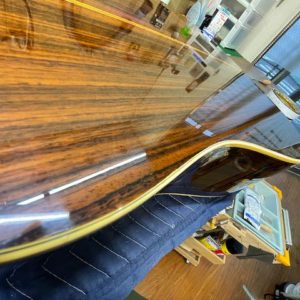

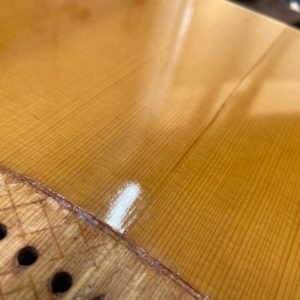

サドルも丁度いい感じです。

今回はリフレットが無いので、狙い易かったです。

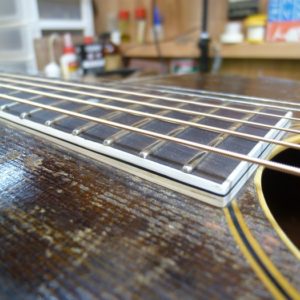

リフレットする場合は、指板修正をして、新しいフレットになった場合、若干弦高は上がりますので、それがどの程度か予想を立ててネックの角度を決めなくてはなりません。

以前にネックを外さなければならなかったMorrisにはやられた経験があります。

モーリスなので、インターネット上にも割と多く情報があり、それなりに出来る限り調べて、過去の皆川ギター工房の資料にも照らし合わせて「これはダブテールジョイントに違いない。」と結論が出、ネックを外し始めたのですが、外れないのです。

一向に外れる気配が来ないのです。

私は、これはダブテールジョイントだと分かってますから、ずっとそうやって外しているのですが…

外れる訳ないのです、だって違うんだもん。

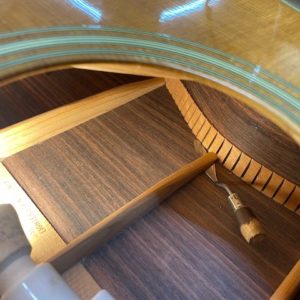

それからは、すごく調べても間違い(嘘)の場合も多々ありますので、分からないジョイントは指板を剥がす!

これに尽きると思っております。