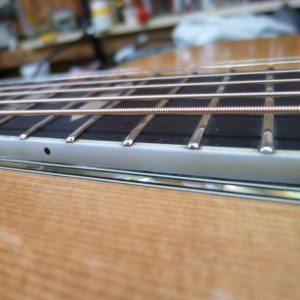

ネックリセットした際、指板やフレットもネックをトータルで直さなければならない事の方が多いのですが、特に必要が無い事も当然あります。

指板が歪んでおらず、フレットの浮き等無く減りも大きく無く、ネックに反りがあってもアジャスト調整可能である場合。

これ位の条件が揃えば、リフレット(指板修正、ナット交換込)せずにリセットのみ(フレットすり合わせ、サドル交換、他調整込)で完了出来ます。

ですが、ネックを抜かなくてはならない事態にまでなっている場合、やはりリフレットも必要になる事が多いようです。

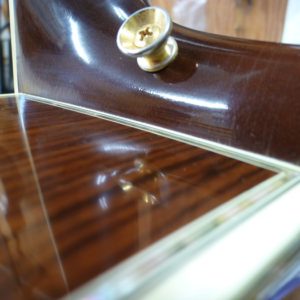

もしくは、出来るだけコストを上げたくない場合等は、多少の事は我慢してリフレットをしない。

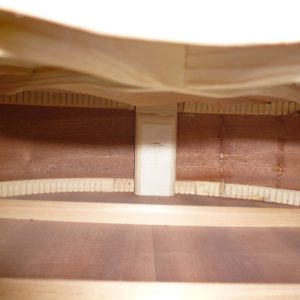

ここからはまた私の想像ですが、ヒールを継がない理由を最初は、ダブテールジョイントの為かと思ったりしたのですが、あまりそこに理由は無いような気がします。

やはり正解は、ヒールもヘッドもネックを丸ごと成型してしまえば、生産効率が上がるではないか、と言う事ではないでしょうか。

結果的に時代が経つにつれ、贅沢な木の使い方になったのではないでしょうか。

実際は分かりませんが贅沢な、と言って無駄が多いかと言えば他の工法と比較しても、ちゃんと考えて取っている(木を使っている)と思いますし、然程無駄は多くはないと想像しています。

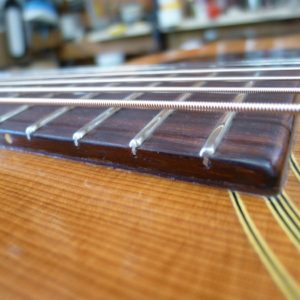

想像です。

本当の正解を知りたい方は、ご自身でお調べください。

そしたら教えてください。