スタッフブログ

ネック折れ修理(塗装修正無し) / Gibson J-50

補強をすれば問題ないかと言えば、長い事修理屋をやっていて色々見てきていますと、補強が仇となっている例も時折見ます。

原因は色々ありますが、とてもうまく作業されているにも関わらず気付いたら隙間(はがれ)が出来ていたという例もあります。

へたな補強は問題外として、うまいのに何故と言う場合はおそらく、補強した材、もしくは本体側がやせてしまう、同じ樹種、材料を使ってもシーズニングの度合いや材木の部位が違いますので年月が経ってずれてしまったように見えます。

もしくは接着不良、接着剤不良、等など。

ネック折れ修理に関しては、修理屋の考え方の違いや流儀がありますので、それぞれが正解だと思います。

不正解は、何故補強するのか、自分のやっている補強方法について深く考えず理解していない修理。

補強しない理由は何処かに書いてありますが、またそのうちブログでも書かせていただきます。

ネック折れ修理(塗装修正なし) / Gibson LP

ブリッジ剥がれ修理+ブリッジプレート補修 / Martin D-18

ブリッジに隙間が出来て、剥がれて来ていますので一旦剥がして、調整して貼り直します。

はがれる原因は幾つかあって、この場合はブリッジに反りが出来てしまって剥がれていますので、接着面を平らに調整して貼り直します。

反っていますので、部分的にクランプして圧着しても、再度剥がれしまいます。

部分的な接着で済ませるのであれば、クランプはせずに接着剤を充填させます。

このギターの場合、ネック角度が浅くなってしまっている為にサドルをギリギリまで下げています。

弦のボールエンドがプレートに食い込んでしまっては、弦の折り返している太い部分が上に出てしまい、サドルに乗ってしまいます。

出来るだけ弦高を下げたいギターにとって不都合にならない為にもブリッジプレートの補修します。

自動車や人体の健康面であれば、やらなければならない決まりがあると思いますが、楽器は人の命に関わる事が少ないので、絶対にやらなければならない修理と言うのは、ほとんどありません。

そのギターは壊れていると思っても、その人が気持よく弾けていれば、壊れていないのです、壊れていても良いのです。

修理屋や楽器屋は言う事が、区々で正解はありませんので、鵜呑みにせずいろいろな意見を鑑みて、最終的に自身で決定出来るのが理想な気がします。

慌てて修理しなくても大丈夫。

壊れたら、修理すれば良いのです。

ネック折れ修理 / ハジューシ(ゲンブリ)

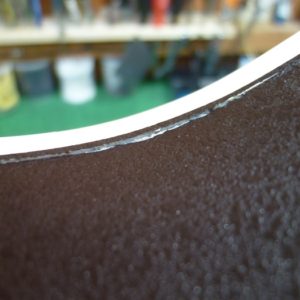

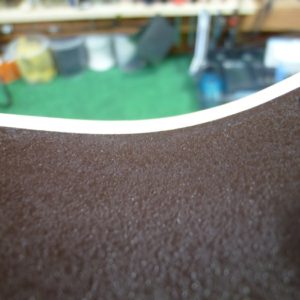

ボディ剥がれ修正 / Ovation 1769-4

ネック折れ修理(塗装修正無し)/ PRS(Korea)

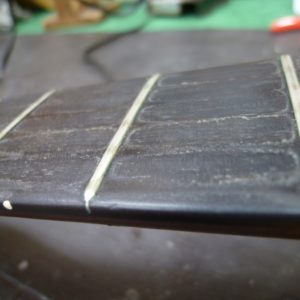

どのネック折れ修理の場合も多少なりに割れ部分は筋が出ますので、そこを滑らかに研いて仕上げますが、今回は思いの外、塗装が剥げてます。

この画像で見て頂きたいのは、この重いギターの自重を台の角に乗せてネックに掛けています。

かばわなければならない事で、もうひとつ思い出しました。

「ピックアップのバランスが崩れてしまうから、弦は1本ずつ交換して下さい。」等と聞くことがありますが、こんな面倒くさい事は無いし、それでは何れバランスは崩れます。

弦を全て外しても、サドルが外れても、誰がセットしてもバランスは変わらない状態を目指して調整しなければいけません。

リフレット / Gibson J-45

ピックガード交換 / Yamaha FG-500

ネックリセット+リフレット / Yamaha FG-500

ネックリセットの例をいろいろ見て頂いていますが、当方のブログをいつも見て頂いている方にはお馴染みなので、「今回は、どんな感じかな?」と細かい所まで見てもらっているのではないかと思います。

ですがそろそろ、ネックリセットって?なんでネック外す?と言う声も聞こえて来そうな気がしますので、改めて説明申し上げます。

簡単に言うとネックの角度が狂ってしまったので、角度を直す為。

いろいろと修理を見たり聞いたりしている人からは、「ネックを全部抜かなくても直せるよ。」と言う意見も聞こえます。

力と熱で角度を矯正したり、指板を剥がしてジョイント部にクサビを打ち込んで角度を戻したり、いくつか方法はあるのですが、根本の修理にはなっていませんので、コストや修理期間の短縮等、天秤にかけてどちらが良いかと言う事。

もしくは、ネックリセットの技術が無い場合。

もうひとつは、ブランドやモデルによって熱矯正が効き易いものと効き辛いもの、ほとんど効かないものがあり、効き辛い物でも仮に上手く出来てしまっても近い将来必ず戻ってしまいますので、そうなると無駄になってしまいます。

ですので、ネックを抜かずに角度を直す事はいくつかの条件の元、行われる修理方法。

もしくは、構造的に外す事が難しい場合や、試に1回抜かずにやってみる、と言うケース。

ネックリセットした際にリフレット(リフレット・・・指板修正+フレット交換+ナット交換)は必ずしなければならない工程ではありませんが、指板に不具合は無くてもフレットに余裕があれば、すり合わせは必ずある工程です。

ですので元のフレットより、リフレットした場合は更に弾き心地は良くなります。

ネック角度が狂ってしまうのは、弦の張力でボディが歪んでその分ネックが前のめりになってしまう為。

ですので、弦は緩めましょうと言う理由です。

特にアコースティックギターのボディは、構造上避けられない現象だと思います。

弦を緩める、緩めないでコンディションは左右されると言って過言ではないと思います。

ヒールに隙間が出来てしまっているギターは論外ですので、リセットしましょう。