フレットの高さの好みや交換時期は、オーナー次第ですので、当人は何とも思っていないのに「もう、交換ですね。」等と言われても気にする必要はありません。

当人が不具合や改善点等を感じていなければ、無理にお金をかける必要はありません。

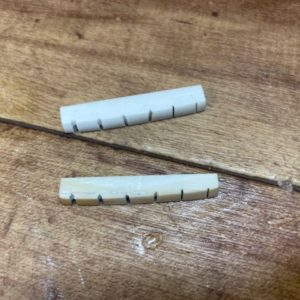

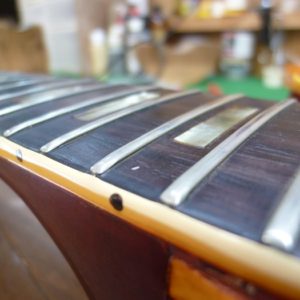

ただ、Gibsonの場合フレットバインディングと言う形状をしている為、演奏上不都合になる事があります。

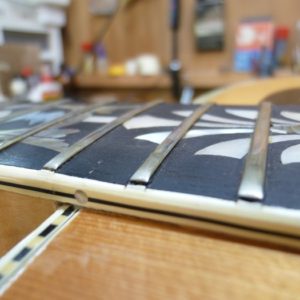

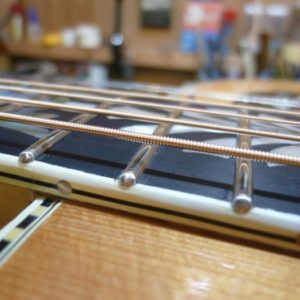

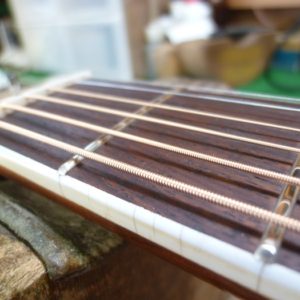

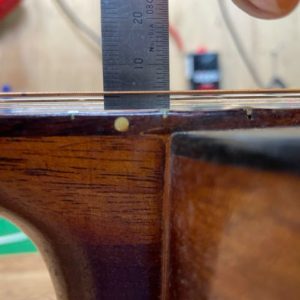

画像の6弦側はほとんど問題は出ませんが、1弦側はフレットのエッヂとバインディングの隙間に弦が挟まってしまうと演奏が続けられなくなります。

隙間を埋めて問題無ければそれで好。

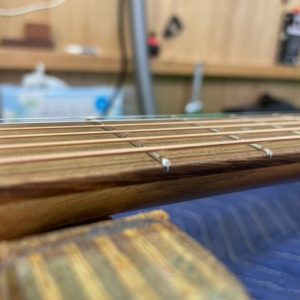

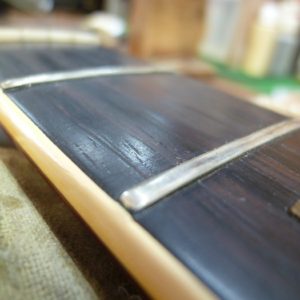

エッヂをなるべく立てますと、手に触るチクチク感が強くなりますのでエッヂの角は出来るだけチクチクしない様に落とします。

今回の場合は、フレットが乗るバインディング部分が削られて狭い為、尚更チクチクします。

チクチクならない様に斜めにエッヂを落としてしまえば楽なのですが、それはカッチョ悪いので出来る限り立てて仕上げます。

但しこれが正解という訳ではありませんので、フレットエッヂはもっと角度を付けて落とす方が好きな方や私がやるとエッヂが丸い感じになりますので、それが嫌いな方もいるかと思います、お好みがあればその際は、お伝えください。

がんばります。