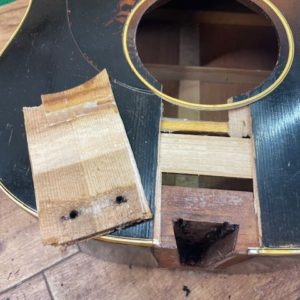

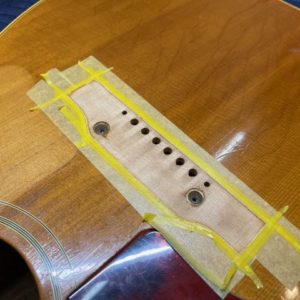

Tree of Lifeのギターでございます。

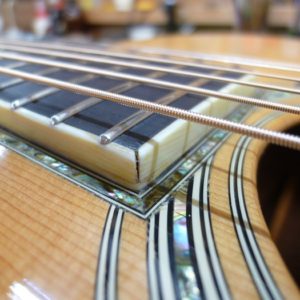

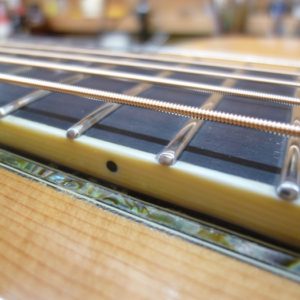

リフレットいたします。

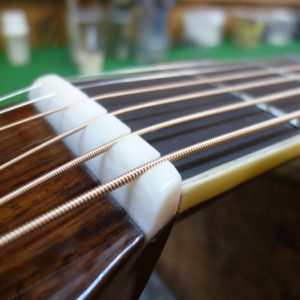

Thumbです。

サムと言うジャパンヴィンテージと呼ばれる類のブランド。

寺田楽器のブランドですね、他にはVGが有名です。

OEMのメーカーと言う印象がとても強くあります、あれもこれも寺田で作っている。

そのメーカーですので、サムのクオリティーもやはり同等なものがあります。

このW-40MPと言うギターのグレードが今一つ分かりませんが、おそらく見た目にそぐわず安かったのではないかと思います。

前回のブログとまた同じような展開ですが…

たまにしかやらない修理が続いたり、滅多に来ないギターが続けて来たり、ジャパンビンテージのリフレットが続いたり、修理屋あるあるなのだと思います。

この時代の国産ブランドは現在より多かったかのか少なかったのか分かりませんが、いろいろと知っているのはやはり沢山あってそれぞれが有名っだったのだと思います。

それから時代が過ぎていつしかジャパンヴィンテージ等と呼ばれるようになり、当初私はこのジャパンヴィンテージと言う呼び方に抵抗がありました。

思い入れが強いのは誰しも何かしら持っているものですが、静かに大事に持っていれば良いのに…と。

何か無理して持ち上げている気がして…。

ですがこうして価値を見出す人が居たからこそ新しい世界が出来て、もしかしたら無くなって行ってしまってたであろうモノ達がちゃんと使える物として残っているのだろうと思います。

一昔前までは、大昔の安いギターのリフレットの依頼が当たり前になる日が来るとは思いもしなかった。

自分のアンテナは決まった電波しか捉えないけど、知らないチャンネルが沢山あるのだろうとなと思う今日この頃でございます。