スタッフの山口です。

今回は70年代のハミングバードです。大掛かりな修理になるので3つに分けてアップしていきます。ロッド交換→ネックリセット→リフレットの順番で行うのが効率的です。

弦高はスケールを当てるまでもなく、一目で分かる程、激高です。ここまで状態がひどいものは大体角度狂い(元起き)に加え、ひどく順反りになっている場合がほとんどです。

サドルもまあ、こんな感じになっちゃってます。

ブリッジの厚みが薄いのは70年代ギブソンの仕様ですので問題ありません。

そしてフレットもぺったんこです。フレット交換時期はオーナー次第ですが今回はロッド交換で指板も剥がして指板修正も必要になりますのでリフレットします。

そして初めて見るこのロッド頭、、。

Gibsonとは思えない形状のロッド頭ですね。オリジナルと思われますが、まるでフェンダーから持ってきたのかという異様な感じがします。

まずは指板を剥がす前にナットを取り外し。

底面が癒着していて欠けちゃいましたがリフレットを予定していますので、どのみち新しいナットに交換になります。

指板の再接着のために数カ所にダボを仕込んだらハロゲン電球で温めながら指板を剥がしていきます。よく温めて、ネックの木目を読みながら慎重に。

無事に指板が剥がれました。上出来です。

古くなったロッドを取り出すために埋木を取り除いていきます。

全容が解明されました。太いロッド頭用に溝も広げられています。ワッシャーもナットから2cmほど入ったところに仕込まれているので、やはり製作された当初からこの仕様である可能性が高いですね。

頭部分を取り外して、、

まずは溝を綺麗にして加工していきます。

70年代のGibsonはリセールバリューが60年代ほどありませんのでなかなかこんなにコストをかけた修理は珍しく、色々と貴重な経験になります。

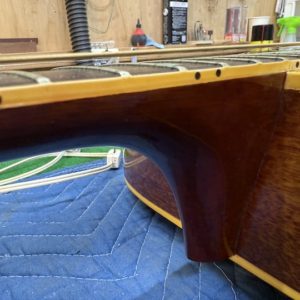

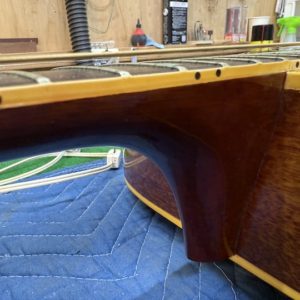

色々と綺麗にしたら記録としてパシャリ。

これが埋まっていたよ、という意味で。

本来のGibsonらしいロッドに変更するため溝をそれ用に加工します。

ロッドは個々のギターに合わせてガスバーナーを使って溶接します。

ロッドエンド完成!

今回は元の溝がほんの少しだけ広いので腐食防止のラバーを履かせることができました。

溝のRに合わせて埋木を製作。

また何十年後かにお目見えするであろうロッド君に別れを告げます。

埋木完了!

正直なところ、ロッド交換は指板を貼るまでちゃんと機能するか分からない部分もありますので、ある程度想像でシュミレーションしなければなりません。

今回のギターはロッドでなんとか弦高を下げようとして締め切られていました。

ロッド調整は弦高を下げる目的として行うものだと間違えて捉えている人が世の中には非常に多い気がします。ネックの状態を見ずに、「弦高上がってる!→よし!ロッド調整だ!」みたいな感じ。

アジャストロッドの本来の目的はネックの補強に加えて、「ネックの反りを調整するもの」ですので、「弦高を下げる」目的ではありません。アジャストロッドでネックを正しくリリース調整し、弦高はサドルの高さで調整をします。

弦高が高いな、、と感じたら、原因の所在及びトータルで正しい調整ができる人に見てもらうことをお勧めします。

次回はネックリセットからお届けいたします。

今回も最後までありがとうございました。