定番の

マーチンの

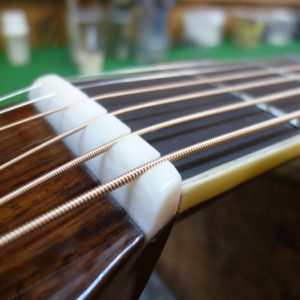

バインディングの

剥がれでございます。

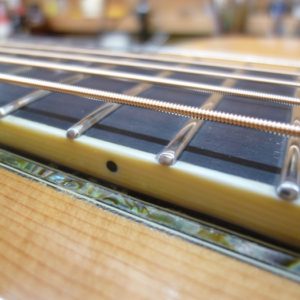

ネックを外す予定があればバインディングの修理に都合が良いです。

トップ側はバインディングのみの剥がれ。

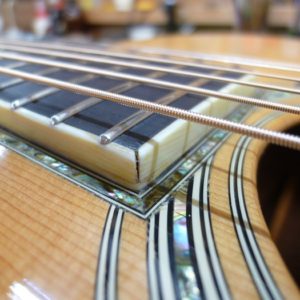

バック側はバインディングとトリムそれぞれ剥がれている為、それぞれ分けて剥がします。

トップ側のバインディングの端は指板の下にある為、ネックが付いたままだと剥がして詰めて貼り直せないので、今回はとても都合が良いです。

(Martinのトップ側でもボトムで継いであるものもある。)

ネックが付いたままの場合は、剥がさずそのまま頑張ってくっ付けるか、くっ付かない場合はボディ下まで剥がして切り離してから詰めて貼り直します。

バインディングとトリムがくっついたままならバインディングとトリムは付けたままにしますが、バインディングとトリムが少しでも剥がれていればそれぞれ離します。

こちらのケースはバラシて直します。

縮んでいる長さが違うのでばらさなければなりません。

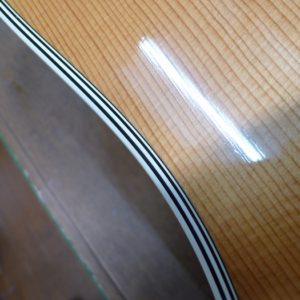

ネックリセット後のサドルの高さは、理想から言えば画像より低いと良かった(カッコよかった)のですが、リフレットする際に「指板の12フレット付近はこの程度削るはず、1フレット辺りはこの位削れるはずだからネック角度はこれ位必要になる」と、予想を立て決めます。

定規やジグで測れないので、経験値で行かなくてななりません。

サドルをもっと低く仕上げたいのですが低すぎちゃった場合は、もう一回ネックを抜いてリセットし直さなければならなくなります。

過去にも何度かやり直したこともありますので、「そうならない様にあの時よりももうちょっと角度を付けて。」とやりますと、そすると思ったよりサドルが高目になる事があります。

少し高目なら、将来的に沢山削れると思えば悪い事は無いのですが現行品で時々見る、あの感じのサドルになっては、ちょーカッチョ悪いのでそれはそれでやり直さなければならないでしょう。

日頃、弦をしっかり緩めて管理出来ていれば、弦高が上がってサドルを削る事は、ほぼ、ほとんど、滅多に無いのです。