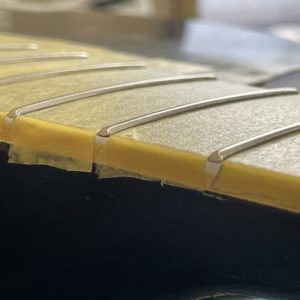

今回は新しめのD-28でしたがオールドとは随所随所に違うところがあり興味深かったですね。

新しいギターでも古いギターでも関係なく不具合は出てくるものです。環境や弦の張力、木材が動きやすいものや、ネックは強いけどボディが弱いとか、同じメーカー同じ年式でも個体差が必ずあります。最近流行りのカーボン製ギターなどは個体差が一切なく安定した工業製品として確立されていますが、、何でしょうか、、何というか、、個々の個性がないモノに人間は愛着が湧かないモノだと思っています。人間も、みんな同じ顔、同じ性格、同じ声だったら果たして愛すべきパートナーをどうやって見つければいいのでしょうか。。

童謡詩人の金子みすゞさんの「みんな違ってみんないい」という言葉が多くの人に響き続けています。ギターも同じで「みんな違ってみんないい」、そんなところに奥深さや面白さ、そしてロマンがあるのではないでしょうか。

どんなギターでも、他人が何と言おうとも、自分が良いと思ったギターは自信を持ってその個性を尊重し、付き合ってあげてほしいと思います。この世に完璧な人間がいないように、ギターも完璧なものはないと思っていて、そこがまた愛らしくも感じるのです。

今回も最後までありがとうございました。