よ~く聞かれるご質問…他にも直した方が良いところはあるか。

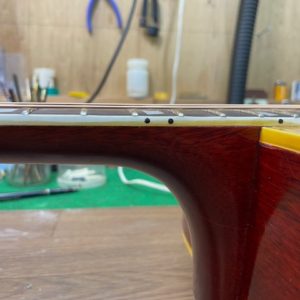

普段見る事が出来ない力木等は折角、修理屋へ来たのだから見てもらいましょう。

あとは…折角ですからいろいろ見てもらってください。

と言って修理しなければならないか、と言えば全くそんなことはありません。

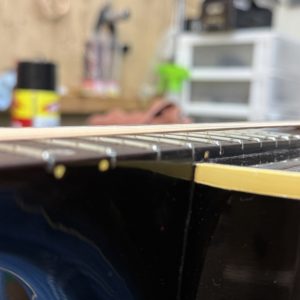

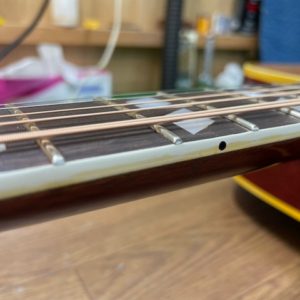

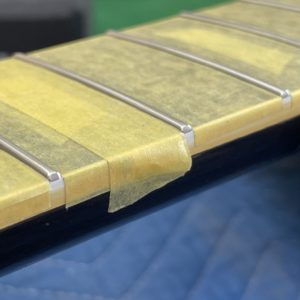

今回のこの位のフレットだって、気にせず弾いている人もいます。

修理の要不要はオーナーが決めます。

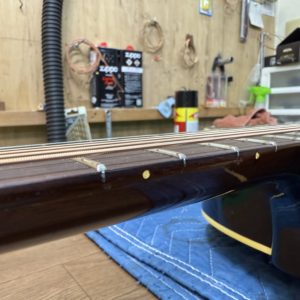

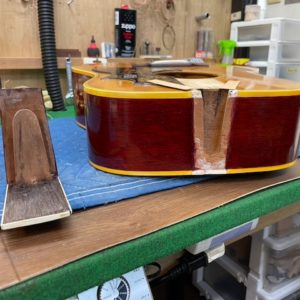

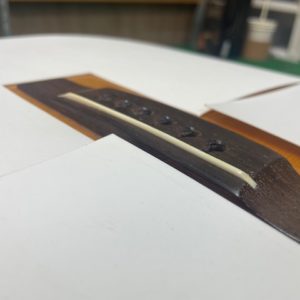

修理屋へ行った際にブリッジに少し隙間が見つかりました。

慌てちゃいけません。

少ししか剥がれていないのですから、しっかり弦を緩めて管理すれば剥がれてしまうような心配はありません。

逆に無理に剥がして貼り直すようなリスクは避けた方が良いと思います。

もっと剥がれてきた際に修理すれば良いのです。

不具合が無ければ無理にお金をかける必要は無いのです。

「剥がれているんだから、貼り直したらもっと音が良くなるんじゃない?」

確かに!そのちょっと剥がれている分、音の悪さが分かる人は修理した方が精神衛生上修理した方が良いかもしれません。

※但しスーパーグルー系の接着剤で付いている場合は、突然剥がれる可能性もありますので、その可能性があるギターは貼り直す事をおすすめします。

※スーパーグルーが悪いと言うより、接着剤の量が少ない事が往々にしてあります。スーパーグルーは、はみ出すと拭き取り難い為、生産コスト上スーパーグルーを使う意味が無くなってしまう為です。

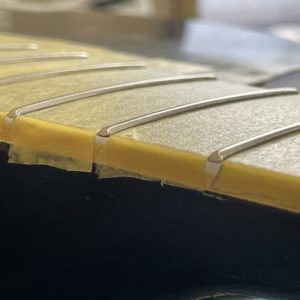

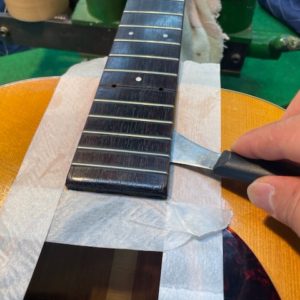

これはもうちょっとですっ飛びます。

やり方は色々ですがスーパーグルーは、はみ出さないようにくっ付けます。

あとは例えば、「弾き難い訳では無いが、もっと弾き易くならないか。」や「音が、もうちょっとシャキッとなんないか…」

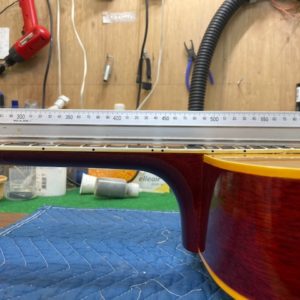

相対的に悪いところはないが、オーナーがそう感じているのであれば、ギターの状態を見て調整のみで出来るのか、修理が必要か、もしくは不可能か、と言う話になります。

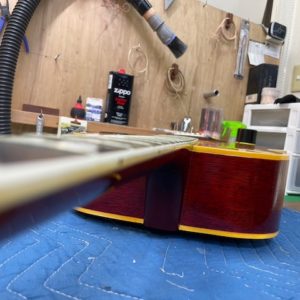

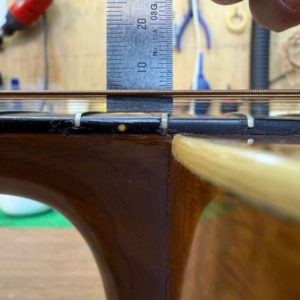

サドルがとても低く、アジャストロッドが目一杯に締まっているギターだってなんの問題もありません。

オーナーにとって不具合が無ければ、そのコンディションが悪くならないようにしっかり弦を緩めて管理すればアジャストロッドをいじる事も、サドルを削るような事もそうそう無いはずです。