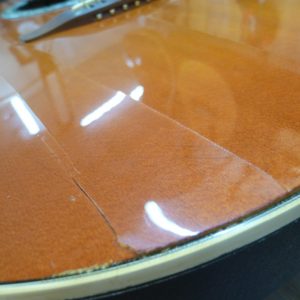

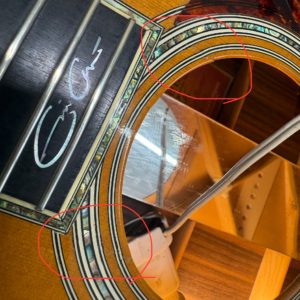

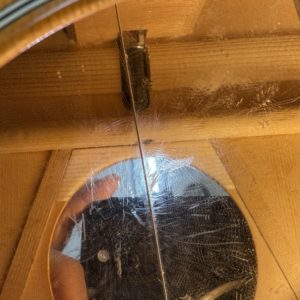

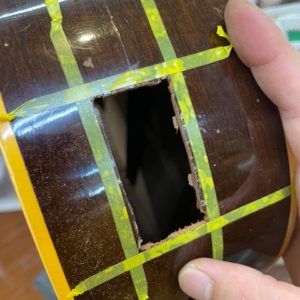

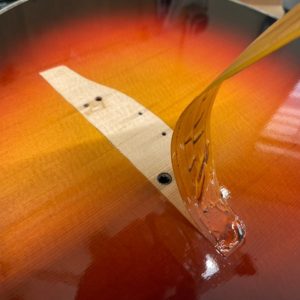

Gibson J-16Eのボディ割れ修理でございます。

お預かりの際に聞いたかもしれませんが、大分前の事で忘れております、何か角のあるようなところに落としてしまったのかもしれません。

これは所有者は大変ショックかと思いますが、不幸中の幸いとでも言いましょうか、トップでなくてまだよかったのではないかと、少し思います。

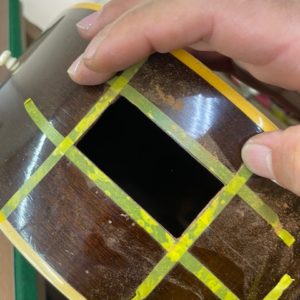

ギターの場合、正面はスプルースやシダー等が使われることが多く、シースルー部分は跡が目立ってしまいます。

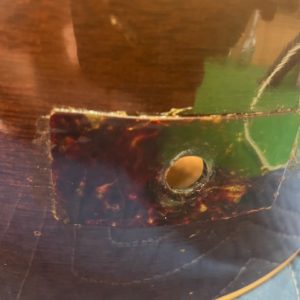

割れ跡が多少でも目立たないように色は少し濃く塗装してあります。

ですが、最近は割れ跡が見えてしまっても、最後に少し濃くしない方が返ってきれいかなと感じたりします。

きれいに出来ているか、イマイチか否かは完全に主観なので正解が分かりません。

こういった好みの部分は年齢によって変わっていくものなのでしょうか…。

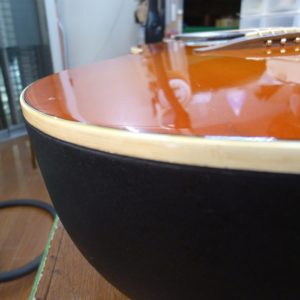

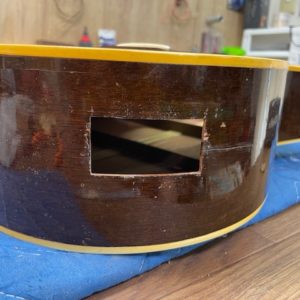

文句ない仕上げとしては、サイド片側全体リフィニッシュすれば、きれいに修正出来ると思いますが修理代が高くなってしまいます。

どっちが良いのでしょうか、修理代は倍以上になってしまいますから、高くない方が良いと思ってやっておりますが…

そう思いつつ、ネック折れ修理なんかでは、ネック全体塗り直している修理屋さんもありますし…

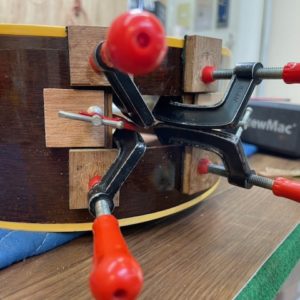

私の場合、修理の鉄則は、「わざわざ広げない」「難しくしない」と教わって来ましたので、それは根付いていると思っておりますが、ついつい考え込んでしまいます。

不惑の四十は、当の昔に通り過ぎたのに、未だに迷いがあります。

「よそはよそうちはうち」と思いつつ、よそはどうやっているのかな?

等と気になったりします。