スタッフブログ

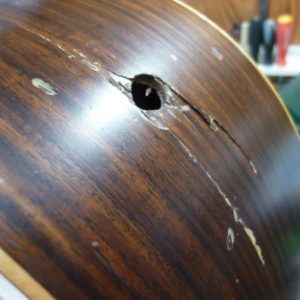

ボディ割れ修理 / Cole Clark FL2A

他のページにもボディ割れの記事がありますので、よろしければそちらも見てみてください。

リフレット / Gibson SG

ピックアップ取り付け / Martin 00-18v

ネックリセット / Martin oo-18v

ブリッジ修理 /Martin oo-18v

こちらのギターは、ブリッジの修理、ネックのリセット、ピックアップの取り付けとつづきます。

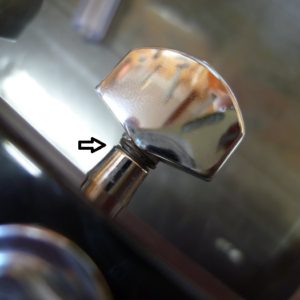

ペグの話。

ロトマチックタイプのトルク調節部分。

本体とペグボタンの間に入っているワッシャーがつぶれる程、締め付けています。

締まるから、締まるところまで締めちゃう人がいますが、これだと重くてチューニングが疲れちゃいます。

YAMAHA L-5 / リフレット

湿度の話

今回は、湿度の話です。

冬場は、もちろん大概乾燥しています。

ですので、湿気は気にしなくて大丈夫です!

(とは言っても程度はありますよ!)

画像のように50%台であれば理想ですが、仮に60~70%と上がり過ぎてしまっても、乾燥の季節、加湿をやめればすぐに戻りますし、ギターが湿気てしまっても弾けば戻ります。

問題なのは乾燥し過ぎてしまって、板が縮んで割れてしまうと修理が必要になってしまいますし、弦高が下がり過ぎて演奏不可能な事態にもなります。

夏場でも随時エアコンの効いている部屋では、乾燥状態になりがちです。

どの季節も、物理的に乾燥させる事はせず、逆に乾燥し過ぎていないか、注意をして下さい。

そして、湿気が気になれば、弾いて下さい。

神経質にならなくても大丈夫ですが、程度がありますので湿度の上がり過ぎた状態も長く続き過ぎない様にもして下さい。

このような事もあります。 ↓

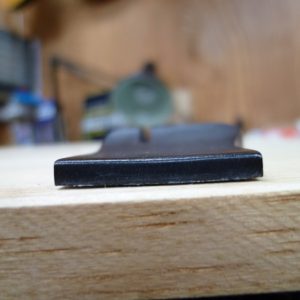

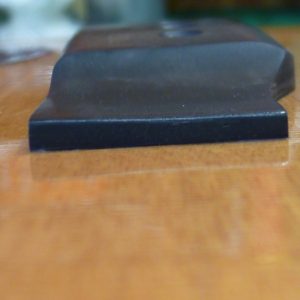

ネック折れ修理 / LP type(Navigator)

磨き作業で多少塗装が剥げましたが、塗装修正なしのプランでもある程度塗装が残りましたのできれいに出来ました。

(元通りの位置には戻りませんので、段差等を磨く際に塗装がはがれます。)

Gibsonの場合は、割と塗膜が厚いので、こんな感じで仕上げられる事が多いのですが、こちらはどうか分かりませんでしたけど、良い感じです。

ネック折れに関しては、それぞれ修理屋さんの考えや、こだわりがあり、修理方法もまちまちです。

それに関しては、こちらでお話出来れば、幸いです。