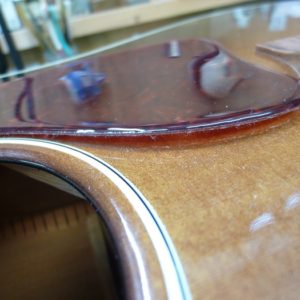

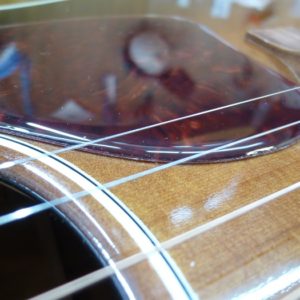

セルのベッコウ柄ピッグガードやバインディング、全体的に茶色っぽくてその中に白っぽい柄が入っているのですが、その白っぽい部分から崩壊が始まります。

湿気を吸ってしまうようです。

私のベッコウ柄のセル材料もしばらく使っていなかったら、しっとり湿気って壊れていました。

置いておく場所は高いところに置かなければいけませんでした。

セルの材料は現在はほとんど入手不可能なのでもったいなかったです。

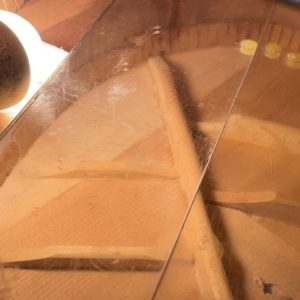

先程の画像でも確認出来ました、割れも直さなければいけません。

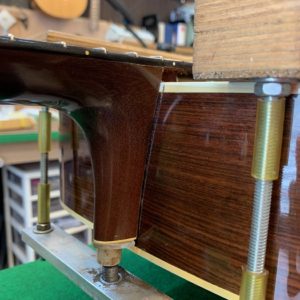

当然力木も剥がれていますので、良く調べてしっかり接着します。

トップの力木剥がれは、剥がれている位置によっては物理的であったり、小さいボディのギターではサウンドホールから手を入れて作業するには不可能な位置が剥がれている事があります。

トップ側の力木を確認するには鏡を使わなくてはならず、配置も複雑です。

届かない部分等は鏡を見ながら長いものを使って作業しますが、昔の慣れない頃は私の不器用さも相まって笑っちゃうくらい難しかった記憶があります。

トップ側の力木修理は、バック側より数段面倒な場合がございます。

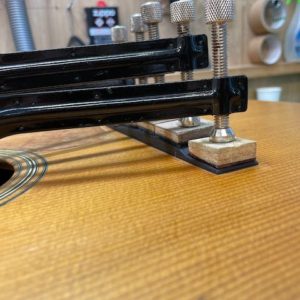

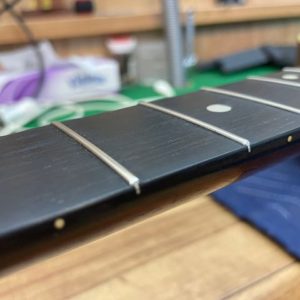

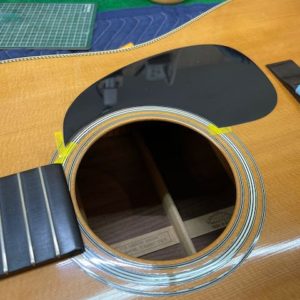

Gibson のP/Gの多くはMartinと違い指板に沿わせてサウンドホールの位置を合わせなければなりません。

どちらかがずれれば位置がおかしくなります。

Gibsonの場合、Martin と比べますと、いろいろと面倒が多いです。