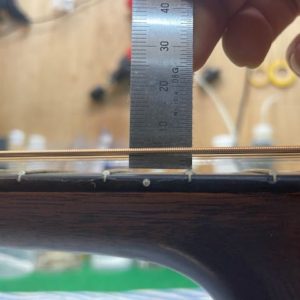

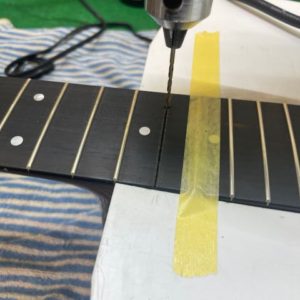

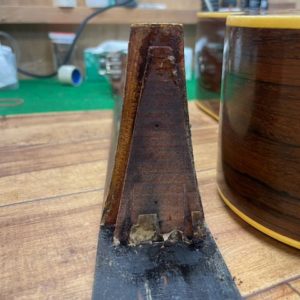

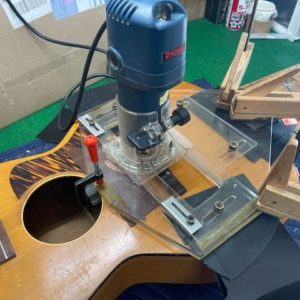

ネックリセットします。

山口君も随分と上手くなっちゃって最近は山口君の専門職みたいになっていますが、私だってやるんです。

その他にも今回は、拘りの修理が入ります。

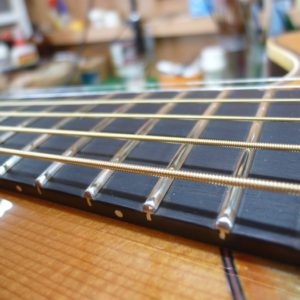

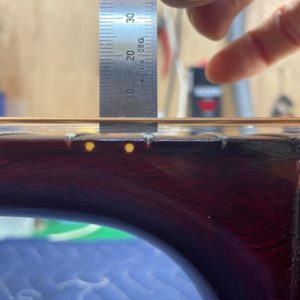

どう拘るかと申しますと、ピッチを出来る限り正確に合わせたい。と言う事です。

ギターなので、ビッタっと完璧に合わせる事は難しく、弦が変わればそれでピッチがズレてしまう事もありますし、弾く人によっても変る事もあります。

ですがそのようなご依頼ですので、出来るところまでやってみる回です。

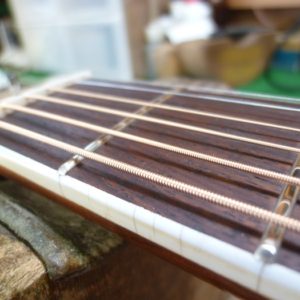

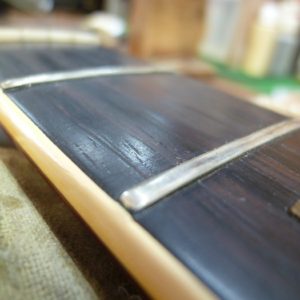

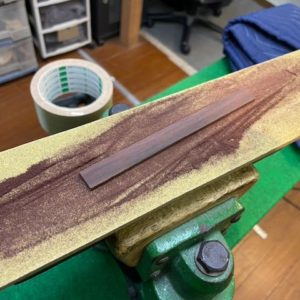

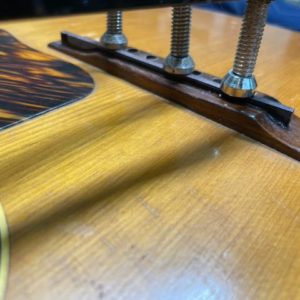

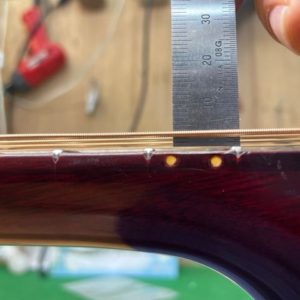

ピッチを図って溝の位置を決めて

ピンの並ぶ位置を

サドルと

揃えます。

こうすれば、6弦がサドルに近すぎにならない様に出来ます。

1弦は元の位置でも問題無いですが見た目の部分と、サドルと弦が近くなった事で将来サドルがギリギリ低くなった時には有効です。

が、そうならない様に管理しましょう。

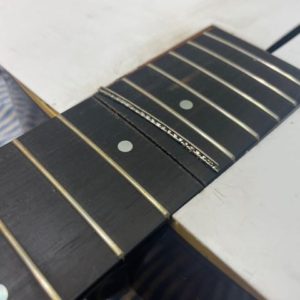

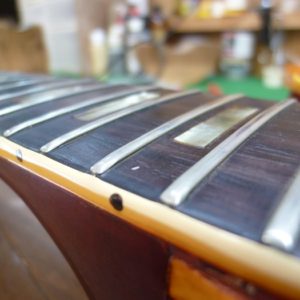

弦の乗る位置を上げたり下げたりしてピッチを調整してあるサドルは、現在主流と言っていい位の割合でどのギターにもついています。

個人的な考えではアコースティックギターには必要が無いと思っております。

上記にも書きましたが、弾く人、弾き方によってもピッチは変わりますので、しっかり図った位置にサドルの溝があればかなり十分ですし、チューナーで確認しなければ分かり難い位のズレなら、それ位の方がかえって音楽らしく(生々しく)さえあると思っておりますし、上手い人なら全く問題にしないですし、何しろあのサドルの見た目が嫌いなのです。

この意見は全く私個人的な考えでございますので、ものすごくこだわる方を非難している訳ではございません。

こだわりが無ければ個性も薄いかもしれません、拘る所が大事なんだと思います。

悪しからず。

「何弦の何フレットがちょっとビビる。」と言ってポーン、ポーン、ピーン、ピーンって何度も鳴らしてる人を何回か見たことありますが、…

明らかにビリビリしてれば気になりますが、曲の流れの中なら尚更気にならないはずなのですが、…そう言う曲なのか…?

先程も書きましたが上手い人やプロなら全く問題にしません。

ついでに言うなら、他のギターは大丈夫と言いますが、そのギターはそれでは無い。

気になるレベルは人によって違うので、これも難しい点ではございますが、どうしても気になるようでしたら精神衛生上よろしくありませんので専門店にてご相談ください。

書いているうちにこれは難しい問題だと気付きました。

ショップで「こんなもんですよ。」と言われたと、しばしば耳にしますが、もっと良くなる(良く無いままの)場合がよくあります。

ですので、「こんなもんです。」は「うちのレベルです。」と解釈してください。

ですので、皆川ギター工房は「これが限界です。」と言う事がありますが、「皆川ギター工房のレベルはこんなもんです。」と言っていると解釈して頂いて結構でございます。

世の中には、上手い人やすごい人が沢山いるものでございます。