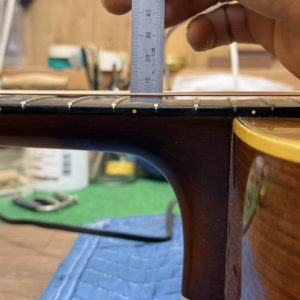

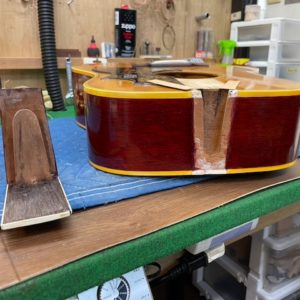

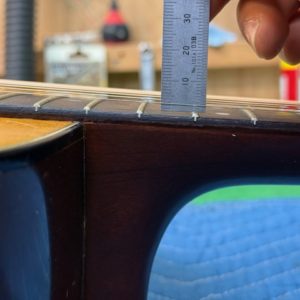

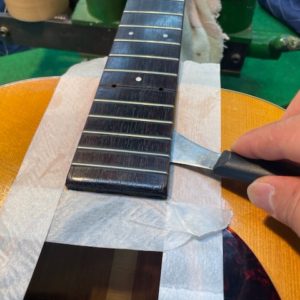

おそらくヒールに隙間が出来てヒールキャップも取れてしまった為、接着剤でくっ付けようとしたのだと思います。

周りが接着剤で汚れています。

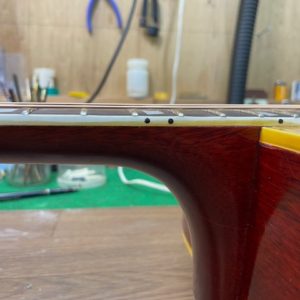

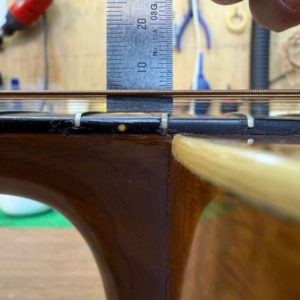

過去にも説明しておりますが、目に見えるヒールの隙間を接着しても意味がありません。

ダブテールジョイントであればジョイント部の精度、ボルトオンジョイントであればボルトが正しく締まっているかが重要です。

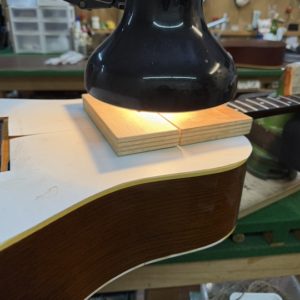

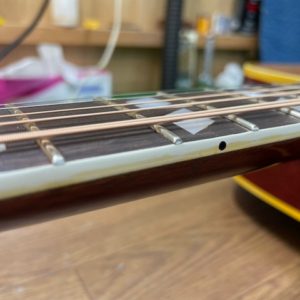

ボルトオンジョイントのネックの場合、指板がトップから剥がれれば、後はボルトを緩めてネックは外れるはずなのですが、Martinは一味違います。

ジョイント部も接着しちゃってます。

まだこれに慣れなかった頃は、何で外れないのか分からず、すごく面食らった事をブログに書いた記憶があります。

最初の時は、「きっと新人さんが間違えたんだろう。」等と思っておりました。

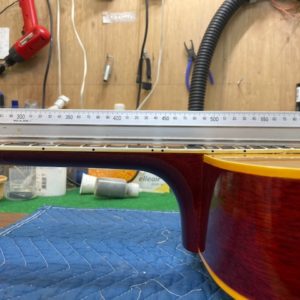

2回目の時「外れねーな…もしや?」「これもか。」と成り、3度目からはマーチンのボルトオンネックは中まで接着してある事が分かって取り組みますが、かえってダブテールジョイントより面倒くさいです。

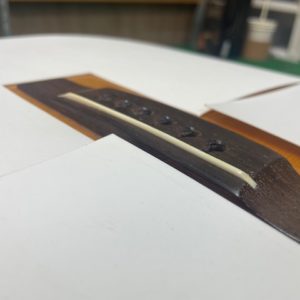

ですので「ジョイント部も接着する。」がMartinの正式なセットの仕方ですから、リセットする際は困ってしまいます。

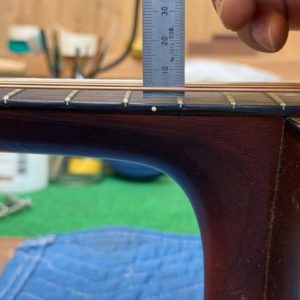

「ボルトオンだけど接着しないと持たないの?」「実際隙間が出来たし。」

「いや。接着剤はいらんだろ。」「ボルトがしっかり締まればよいのだから。」

と、堂々巡りして、外す際になるべく面倒くさくならないように、少し接着するという、自分でも「なんだこれ。」と言うような事をやったりします。

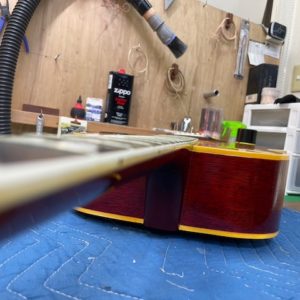

「マーチン、問題多すぎー!」等と言う人もいると思いますが、Martinの名誉の為に言える事は、それだけ見る機会が多いと言う事。

どのメーカーも完ぺきなものは、なかなか無いと思います。

Gibsonがネック折れやすい等と言う人もいたと思いますが、Gibsonを持っている人がとても多いんです。

その角度の付いたヘッドのネックでなければGibsonでな無くなってしまいます。

確かにFenderは倒しても簡単には折れず強いです。

比べちゃいけません。

それぞれが、それである為に、それなのですから。