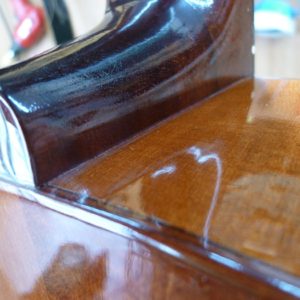

これは、Ovation の OP24 と言うOvationの中で1番好きなプリアンプ。

この頃までは、手ハンダなのが画像からもわかると思いますが、そのせいなのか、思い出も加味してなのかはわかりませんが、このモデルまでは音が好きです。

プリアンプの修理は簡単な事ならまだ何とかなるのですが、うちではどうにもならないものは多く、更に代理店でも無理な場合があります。

ごめんなさいね。

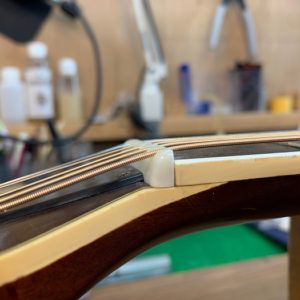

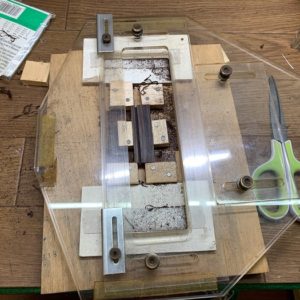

このギターは、フレットを1本増して、リフレットします。

ストラトキャスターのフレットを増やす人がいらっしゃいますが、そんな面倒な事はうちでは出来ません。

ですが、これくらいなら何とかやれます。

今回のブログのタイトルはこっちかなとも思いますが、ストラトのフレットを増やしたい人が見たら申し訳ないので、出来るだけ消極的に書いています。

「ならブログにしなきゃ良いのに。」と言われますが、「今週もおなじだな~。」と思い思いやってますので、なんか他の画像があれば使ってみたくなるのです。

御免。