色々な修理が合わさった場合は分けて記事にすると良いのですが、今回は1回でまとめて見て頂きます。

トップの割れ、ブリッジのスリット直し、PU取り付け、ネックのリセット、リフレット、画像は無いのですが他に力木の剥がれもあったかと思います。

近頃は何とか手元にあるギターを直せないかと当方へお問い合わせ頂く事が多く、とてもうれしいです。

自分が気に入った物は何度でも直し直し使う性分ですので、こういう方の気持ちがわかります。

十三年位前に買った、すでに10年落ちしてた軽自動車を直し直し、まだ乗ってます。

安物を見くびる人が時折いますが、違うんです。

気に入って持っているのです。

このギブソンは安物ではありませんが、うんと安いギターの修理依頼の場合も同じ熱量で修理にかかります。

長く預かる事も多いので、そのうちに修理代が惜しくなっちゃう人もいるようで。

安いギターも確実に引き取りに来て頂くには、前金をもらった方が良いのかなと考えたりします。

連絡がつかなくなると、最初は具合悪いのかと思ったりしますが、そのうち憤りを感じてきます。

一所懸命にやってるだけに、悲しいやら悔しいやら、売り上げが立たないまま置いておくしかないんです。

処分したって修理代、回収出来ないんですから。

すいません、愚痴になってしまいました。

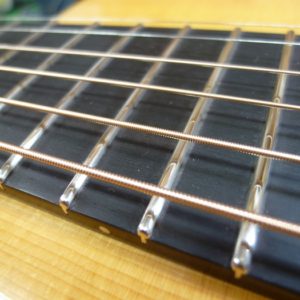

サドルの溝を直します。

トップの割れはすでに直っています。

ピックアップをセットしますので、溝の精度が悪いと出音に影響します。

出来る場合と出来ない場合がありますが、ピッチも直しますので、元の位置と違います。

サドルはあまり出てない方がカッコよいと個人的には思っていますので、高目でこの位かと思います。

ネックリセットしてもサドルの高さは狙い通りジャストには行きませんので、どっちに転んでも良い位になるように。

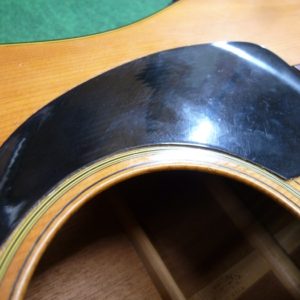

フィッシュマンのジャックは、ジャックキャップと面位置に出来るので良いです。

エンドブロックの厚さに合わせてしっかりとジャックを取り付けなくてはなりません。

ジャックの取り付けがいい加減なのもをよく見ますが、思わぬトラブルの原因ににもなります。

フィッシュマンのコードは長いので余裕をもって配線の取り回しが出来ますが、無駄に長く感じる場合もあります。

コードはちゃんと納めないと(出来ればきれいに)中でパタパタ鳴ってしまいます。

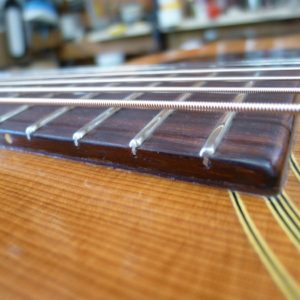

リセットしてリフレットする場合、指板修正をした後、新しいフレットを打ちますので、その結果の弦高を予測してヒールを削って角度を決めます。

測れる部分ではないので指板修正の際「ここは大幅に修正されるから、弦高はこれ位、こうなる…。」と予測するしかないんです。

ナットも第一フレットに合わせて作り直します。

指板の1フレット部分の調整量が多い場合は弦高はリフレット前より下がります。

12フレット部分の調整量が多い場合は弦高は上がります。

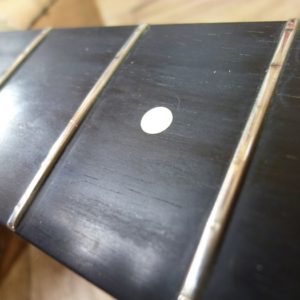

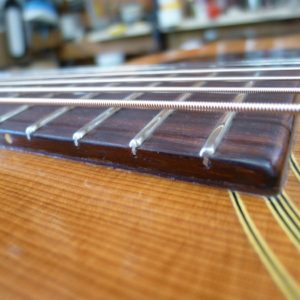

(画像は14フレット、ジョイント部分)

ネックの角度が付くと、ジョイント部から指板の先が下がりますので、下駄をはかせて、下がらない様に調整します。

70年代Gibsonも今となっては立派なオールドギターですな。