お世話になっております。スタッフの山口です。今回は最もポピュラーなメンテナンス、「ナット交換」について詳しく見ていこうと思います。弾きやすさや音に直結するパーツですので、修理職人を志す者にとって最も基本的でありながらとても難しく繊細な作業の一つ。終始0.1mm単位の精度を必要とします。

お世話になっております。スタッフの山口です。今回は最もポピュラーなメンテナンス、「ナット交換」について詳しく見ていこうと思います。弾きやすさや音に直結するパーツですので、修理職人を志す者にとって最も基本的でありながらとても難しく繊細な作業の一つ。終始0.1mm単位の精度を必要とします。

お久しぶりです。工房スタッフの山口です。しばらく写真の整理が出来ていなかったためご無沙汰になってしまいました。またちょくちょく登場させていただきます♪

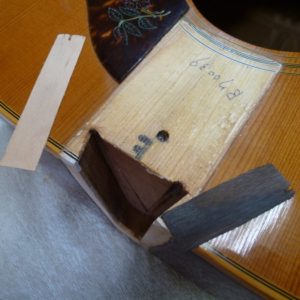

今回はKamakaのウクレレのブリッジ交換です。見ての通り、4弦側が欠けてしまっていますね。今回は新しく作り直します。同じ材、同じ寸法で完成を目指します。

磨いてレモンオイルをしつこく塗ったばかりですので元のブリッジよりも濃く見えますが、オイルが落ち着いたら同じような色合いになりました。後はトップに貼ってサドルを作って完了なのですが、写真を撮り忘れてしまい今回はこれでおしまいです(*_*)

来週はYAMAHAのギター修理をお送りします♪

画像的には、「貼っているのね。」…その通りでございます。

この前段の画像があればよかったのですが、いつものように撮り忘れてましたので、ここからになりました。

(このネックを外す為にジョイントの隙間を探って指板から穴を空けていたが…)

指板を剥がそうとして、途中でやめて、貼り直しています。

何故かと申せば、以前にやったJ-200 の時と同じようにドリルをいくら打ってもダブテールジョイントの隙間が見つからず、らちが明かないのでジョイントを確認する為に指板を(バインディングが無いので全部)剥がしにかかって途中まで剥がした段階で見えた為、疑問が晴れて貼り直しているところです。

ジョイントの隙間がわずかで分かり辛い場合と、位置が想像と違う場合やそもそもそもジョイント方式が違う場合、更にJ-200のような場合があります。

「なんか違う…」と思った時は大体なんか違います、闇雲にやり続けていても埒があきませんので、その際は確認しなければなりません。

4年程前にも同じギターを修理させて頂いたお客様からのご依頼でしたが、探しても滅多に見つからないので見つけたら入手して直すしかない様です。

弾き易いこれを持っているのは、ビートルズファンにとっては羨ましいのではないでしょうか。

個人的な私の世代での感覚だと思いますが、70年代はどこのメーカーも独自のスタイルがあって面白いメーカーやギターが沢山生まれた時代と言うイメージ。

ギブソンのアコギでは、このハミングバードもそうですが、力木がダブルエックスになったり、カーシャ博士が考えたブレーシングを採用したMKシリーズなんかもあったり、国産メーカーも特にエレキなんかは、今思えば面白くて(カッコよくて)良い物が沢山ありました。

Ovation(1966~)なんかも70年代に発展したメーカー、Ovationのような全く新しいギターはこの先、出て来ないだろうと思います。

メーカーは今、昔の物を追いかけている様に見えるし、Ovationの人気が復活するならば昔の物として若い人気者から火が付くのかなと思っています。

ネックの修理以外もあれこれやったのですが、ブリッジプレートの画像です。

弦が付いたままの方がわかりやすいのですが、他の作業が進んでいる状況の撮影が多くて弦を外した状態の画像になりがちです。

弦のボールエンドが穴の中に入り込んでしまう状態になります。

一時代を築いちゃうとその後、廃れているみたいな印象になってしまうのが悲しいです。

モズライトなんかすごく良いのだけれど、おじさん達はある一定の音楽以外出来る気がしないので、是非これなんかも若い世代が他の音楽で見直してくれれば良いのになー、などと思ったりします。

Gibsonのパーロイド等は、削って無くならない様に外せるものは外してから作業に入ったり、その他面倒になる場合は別料金になってしまいます。

ご了承ください。

やってる内容が同じような事ばかりなので毎回書く事もあまりないのですが、とりあえず修理実績の画像を増やして、「うまい!」とか「へた~。」等と出来るだけ沢山見比べられるよう出来れば好いと思っております。

以前、一時期週2でアップしていたことがあったのですが、それなりに面倒でしたので、また週1になりましたが、今後いちいちテキストは付けずに画像のみ並べて、更新頻度を増やして、内容の詳細は画像から想像してもらうのも良いかと思ったりしますが…それでは不親切か…。

今後どーして行ったらよいか、考えております。

ネックジグ、と言うこのような仕事の作業精度を安定させる道具があります。

アコースティックギターが主な修理屋としては、アジャストロッドではないネックのリフレットの際等にネックジグが必要です。

チューニング後にアジャストしてある状態に仕上げなければならないからです。

ですがこれがあったとしても、この道具の癖もわかって来ましたので何でもかんでもそれを使う事はしません。

何ででしょう。恐らくあのような天才的な道具を開発する人のレベルに私が追い付いていないので、すごく良い仕上がりなのですが、思うのとちょっと違くなるのだと思います。

現に全てにネックジグを使って完璧な仕事をしてる人もいると思いますが、私の場合、「すごくいいけどちょっと違う」と思いながら使うのではなく、分けて使います。

引越しをして、ネックジグの置く場所も心配することなく入手し、ネックジグ導入後、ブログにて掲載しましたが、この時はまだありません。

引越して直に1年半になりますが、引越し前の画像です。

出来るだけ古い順にアップしていますが、全く追いつきませんので直近の2~3か月は、あまり撮っておりません。

ブログに掲載不可の場合は使用不可とお申し付けくださいとHPやお預かり書にもありますが、逆にブログにアップされることをお待ち頂いている方もいらっしゃいましたので、その場合は「絶対使用」の旨、お伝えください。

順次、掲載いたします。

よろしくお願いいたします。

ネック角度を調整しましたら、接着剤なしでテンションを掛けてもジョイントに隙間ができない様シムを調整して入れます。

メイプルとエボニーで分けている訳は特にありません、たまたま。

シムはなんでもよいと思いますが、一時期のマーチンやラりヴィーみたいに紙でシムを作っちゃ絶対ダメです。

特にマーチンは生産本数が多いのでホントに良く見ますが、ヒールにわずかに隙間ができている場合は紙シムが入っている事がよくあります。

空間がほぼ無い場合もありますので、その場合の判断はホントにムツカシイ。

現在は昔のように蒸気で外すことは無く、熱棒を差し込んで温めますから最悪、ジョイントのポケットが見つからなくても温める事が出来ますが、出来るだけその空間の中で温めるようにします。

フレットを温める事によって、溝に入っている接着剤を緩めたり、木を温めて抜く際に割れにくくしたりします。

半田ごてはフレット以外の部分に触れた場合は、一瞬で焦げてしまいますので、細心の注意が必要です。

現在は何の作業をするにも専用の道具がありますので、とても便利になりました。

昔は、フレットを抜く専用のニッパー等はありませんから、喰い切りの上部を平らにグラインダーで削って専用工具にしてました。

ステュマックには当時からあったような記憶もありますが、自分で作るのが面倒な人が買う物かと思っていました。

リフレットの場合は、基本的にナットは作り直しますが、古いパーツを残したい場合は底上げなどして調整し直します。

但し叩いて外せないナットは、壊して外しますので残すことができません。

エレキの場合は出来る限りオリジナルパーツが残っている方が良いみたいですが、アコギの場合はそれほどではなく人によるところみたいです。

アコギの場合、特に古い物は修理してある(する)事が当たり前な所がありますので、見る人の価値がわかれるのだと思います。

弦高を下げるのに、サドルでは削る高さが無くなり、ブリッジを薄く削って下げてある物もあります。

そういったギターを更に弦高を下げなくてはならない場合は、ネックの角度を直さなくてはなりません。

その際、薄くなったオリジナルのブリッジに角度を合わせるか、新しく元の厚さのブリッジに作り直してネックの角度を直すか、分かれるところです。

この判断の別れ方も、ハカランダの材料があれば交換するという条件も入ったりしますが、ショップでも考えがわかれます、皆さんならどうされますか。

私のギターなら、インディアンローズでも交換します、そこまでやってブリッジうすい、っていうのはどうもいやかな。

でもまだハカラダあるからね!