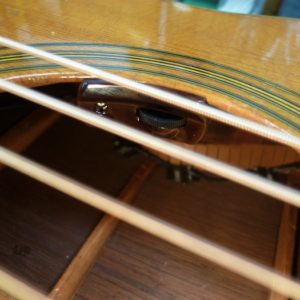

スタッフの山口です。今回はコチラ!GibsonJ-45(1967年製)のロッド交換です。写真はすでに指板を剥がしたところです。マホガニーネックの真ん中にメイプルの埋木、そのメイプルの下にお目当てのロッドが埋まっています。

約50年ぶりにロッドさんが外界にお出ましです。ガッツリ錆びています。まだ僕が生まれるずっと前にアメリカでこのギターのネックに埋められ、それから50年余り。複数のオーナーの手に渡り、その間に海を越えて、こうしてこの日本で最期の時を迎えることとなりました。きっとこのギターで奏でられたたくさんの音楽をずっとこのネックの中で聴いてきたのだと思うと、そのロマンを感じると共に「お疲れ様でした」と言いたくなります。

これからはこちらのロッドくんにこのギターのネック調整を担ってもらいます。このロッドは師匠が知り合いのバイク屋さんに掛け合って作成(溶接)してもらった特注品。長さを合わせてカットし、ロッド頭はねじ切りダイスで加工します。ロッドエンドは少しだけ大きくなるため、それに合わせて溝も調整します。

ロッドを溝に合わせてしならせた状態で埋木もそれにピッタリに沿うように作ります。埋木は修理前と同じメイプル材、工房で10年以上シーズニングされた材です。この後は埋木をネックに合わせて削り平らにして指板接着。接着後、指板とネックの境目を均してから師匠が塗装を修正、という流れになります。

無事にロッドのアジャストが可能になり修理完了です。ネック角度が狂っている場合は一緒にネックリセットを行いますが幸いこのギターは元起きもなく、ロッド交換だけで良い状態になりました。

実はこちらの修理は2年前のもので、まだ弟子入り2年目。横で指南しながら見守ってくれているとはいえ、本物のヴィンテージギターで大掛かりな修理経験を積ませてくれる師匠、そして修理依頼元である某ショップに感謝です。

アジャスタブルサドル特有のパーカッシブルな音、60年代後半の赤みのあるタバコサンバースト。まさに僕が欲しいGibsonのアコギ。修理前から密かに目を付けていましたが、当時は「これから先さらに良いギターに出会えるかもしれない」と思い購入はせず。。。案の定、ショップ納品後2〜3日後には売れてしまいました。人も楽器も一期一会、「これは!」と思ったら迷わず買っておくべきだと痛感させられた思い出深いギターです。今頃どんな人が弾いているんだろう。

「ヴィンテージギターなら価値が下がる事も少なくむしろ上がっているので、貯金や投資のつもりでとりあえず買っちゃって手元に置いておくのも全然有りですよね」と師匠と度々話します。同時に「宝くじでも当たらないかなー」とも話します。笑

逆に気入っていたギターをちょっとした状況や気分でポンと売ってしまい、すごく後悔しているなんて話もよく聞きます。ギターフリークあるあるですね♪( ̄▽ ̄)