スタッフの山口です。

今回はブックマッチ離れ(トップ割れ)と力木剥がれを見ていきます。写真のブックマッチ部分に隙間ができてしまっていますね。乾燥し木が縮む事で古くなった接着面がその縮む力(← →)に耐えられなくなったのでしょう。

トップ側のバインディングの端は指板の下にある為、ネックが付いたままだと剥がして詰めて貼り直せないので、今回はとても都合が良いです。

(Martinのトップ側でもボトムで継いであるものもある。)

ネックが付いたままの場合は、剥がさずそのまま頑張ってくっ付けるか、くっ付かない場合はボディ下まで剥がして切り離してから詰めて貼り直します。

バインディングとトリムがくっついたままならバインディングとトリムは付けたままにしますが、バインディングとトリムが少しでも剥がれていればそれぞれ離します。

こちらのケースはバラシて直します。

縮んでいる長さが違うのでばらさなければなりません。

ネックリセット後のサドルの高さは、理想から言えば画像より低いと良かった(カッコよかった)のですが、リフレットする際に「指板の12フレット付近はこの程度削るはず、1フレット辺りはこの位削れるはずだからネック角度はこれ位必要になる」と、予想を立て決めます。

定規やジグで測れないので、経験値で行かなくてななりません。

サドルをもっと低く仕上げたいのですが低すぎちゃった場合は、もう一回ネックを抜いてリセットし直さなければならなくなります。

過去にも何度かやり直したこともありますので、「そうならない様にあの時よりももうちょっと角度を付けて。」とやりますと、そすると思ったよりサドルが高目になる事があります。

少し高目なら、将来的に沢山削れると思えば悪い事は無いのですが現行品で時々見る、あの感じのサドルになっては、ちょーカッチョ悪いのでそれはそれでやり直さなければならないでしょう。

日頃、弦をしっかり緩めて管理出来ていれば、弦高が上がってサドルを削る事は、ほぼ、ほとんど、滅多に無いのです。

指板がズレずにうまく戻れば塗装修正は不要ですがどうしても段差ができてしまう場合は平らにして塗装修正を施します。その後フレットをすり合わせたら完成。前述したナットからの頭の出具合もOK。

アジャスタブルロッドのアジャストとは「調整」という意味です。たまにネックの不具合を「直す」という感覚でロッドを触ってしまう人がいますが、ロッドはあくまで微調整の役割。調整のレベルを超えたネック不良はロッドでは無力。無理になんとかしようとすると冒頭の画像のようになってしまいますので注意が必要です。

今現在作業しているギターもどんなジョイントか分からず、調べても一向に分からず、仕方が無いので指板を剥がしてジョイントを確かめるしかありませんでしたが、ダブテールジョイントでした。

但しダブテールジョイントだと知っていても恐らくこちらのギターように、開けたいところに穴は開かなかったと思うので、結果それでもよかったかもしれません。

この指板サイド(バインディング)が削り落とされてしまうと非常にやり難いです。

何も考えずにこれに合わせてやればそれでも良いのですが、出来る事ならオーバーバインディングにしたいのです。

したいのですが、これはならないなー。

なら、出来る限りフレットエッヂを立てて(いつも通りですが。)仕上げたい。

触り心地がチクチクしない様に、1ヶ所1ヶ所、確かめてはやり直しやり直し仕上げていきます。

ネックリセットするのはダブテールジョイントならどのメーカーも似たようなもんでしょ。

と思いがちですが、構造は同じでも作りが違うと言いますか、慣れないメーカーは面倒なものです。

なれているメーカーであっても、これのようにカッタウェイがあれば外しずらいし、指板の下にエクステンションがあれば合わせるのも手間が増えて勝手も違います。

自分がプロの修理屋になる前は、車や時計や何でもプロの修理屋って当たり前にサクッとさらっと、ビシっとセオリーに則って修理が出来るのだろうと思ったりしてました。

勉強すれば出来るようになるもんだと思ったりしましたし、いずれそう出来るようになるんだろうと思っていました。

流石にこの歳になりますと出会う壁は少なくなってきましたが、そんな風に昔思い描いたようにはならずにずっと同じなのだろうと思います。

私の尊敬する諸先輩方も、きっといろいろ試行錯誤されたのだろうと想像しますが、果たして先輩方は、境地にたどり着いたのだろうか…。

スタッフの山口です。

前回と同じギターの修理、今回はブリッジ交換とネックリセットのコンボです。画像も多いのでサクサク行きましょう!

・・・

その前に謎のゴツすぎるブリッジプレートを発見してしまい、、、。急遽こちらも対応することになりました。

Gibsonでも特に人気のある年代のナイスギターです。最近は値札をぶら下げるなり、すぐに売れてしまうようで価格も上がる一方。ギターに限らずですが、「ビンテージ」と言われるモノは基本的に数が増えることはありませんので、リーマンショックのような事態や大恐慌にでもならない限り中々値段が下がりません。ワインは飲んでしまったら無くなってしまいますが、ギターは弾いてもフレットが減るくらいですし、実用性のあるビンテージ楽器は資産としてもとても優秀だと僕は思います。それに気づいた人たちが買いに走ってるのでしょうか、、本当に手が届きにくい(届かない!?)ものになってしまいました。

それでもアコギはエレキギターに比べたらまだまだお買い得感がありますので僕も引き続き目を光らせてアンテナを張っていたいと思います( ̄∀ ̄)

今回も最後までご覧いただきありがとうございました。

ロゼットを乗っけちゃうところもさることながら、同じ時代にOvationがあるのは偶然なのでしょうか。

音響効率などのデータを元に、新しいブレーシングパターンを考案した辺り等は全くOvationと同じアプローチですね。

カーシャさんと言う先生が考案したとても複雑なブレーシングパターンのギターでブリッジのデザインも全て理にかなっているギターでした。

但し、ヒットする事無く終了。

Ovationも研究が繰り返されブレーシングパターンも何種類も考えられましたが、結局メインに採用したのはクラシックギターの伝統的なファンブレーシングに似たパターンが残り、現在ではそれもやめちゃってフォークギターの伝統的なエックスブレーシングになっちゃってます。

Ovationがオベイションらしさを捨てちゃった。

私が思うのは体と心、感覚で感じるものを数値に置き換えてそれを具現化する事は出来ない(相当難しい)と思っています。

多分…多分ですよ集めたデータは、音が伸びるポイント、音が大きいポイント等なのだと思いますが、それをいい音だとしたのだろう思います。

そこも大事だと思いますが、1番大事なのは何事もバランス。

奇跡的なバランスで出来たものはそれ以上変えようが無いのです。

Martinはものすごく昔に「これや!」と辿り着いたブレーシングパターンのまま基本の形は現在も一切変わりません。

当方へお問い合わせを頂く際は、ホームページのメールホームからかお電話にていただきます。

お電話で問い合わせいただき、「バインディングが剥がれてしまった。」と聞いた瞬間に頭にはマーチンの画以外浮かんできません。

もちろん、他のブランドもバインディングが剥がれる事はあるのですが、割合が雲泥の差でございます。

セルバインディングは縮むので縮んでも剥がれない様に接着してくれれば良いのですが…

他のメーカーは出来ているのですから。ねぇ。

しかし今回のこれ、これ位行くと気持ちが良いくらいな剥がれっぷりです。

バインディング剥がれは、ちょっとくらいでしたら気にしない人ならほっといても問題無いですが、ボタンなんか引っ掛けてバリバリっと行っちゃうと悲しくなりますので、お気を付けください。

やはりちょっとでも気持ちが悪いし、と言う方は修理屋さんにご依頼ください。

素人さんがやった修理は大概見た目が汚くなって無残になっています。

地味な修理ですがなかなかの難しさでございます。

スタッフの山口です。

今回もネックリセットです。得意先のショップさんからご依頼いただく修理の45%くらい(体感です)がこのネックリセット修理、ということで基本的にショップ担当の僕のブログの回はネックリセットが多いのです。どうかご容赦ください。

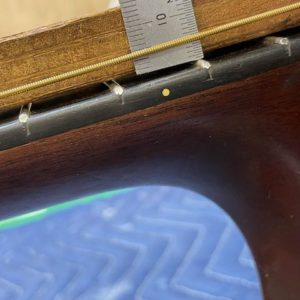

珍しく修理に取り掛かる前に弦高を測りました。6弦12フレットで4mmありますね。これではリンゴを握り潰せる握力の持ち主でも弾いていて疲れてしまいます。

ネック折れ修理の塗装修正のビフォーアフターと言う感じですが、過去にどこかでやったネック折れ修理を当方にて修理し直した修理です。

ネック折れ修理修理。

画像が無かったですが、この場合は一旦折れるところは折ります。

接着してるところが開きますので、付いている接着剤は取り除いて再接着します。

タイトボンドで接着のみでは強度は足りませんので、開いてしまいます。

補強をしないのであればそれ相応の強度の接着剤を使用しなければなりません。

シースルーは塗りつぶさない限り割れの跡は見えますので、多少でも目立たない様に少し濃い目に着色します。

通常は、キズ直しはお断りしていますが今回はついでと言う事で数か所ネックの打こん修正もやっております。

ぶつけた時はショックですが、ただのキズであればなにも問題ありませんし、そのうち気にならなくなってきます。

キズもそのギターの歴史の一部として愛でて頂ければ幸いでございます。

塗り直しもお断りしております。

友達のを借りてぶつけてしまったとか、塗装がべた付いて気持ちが悪いや何か演奏上不具合がある場合等はご相談ください。