ネック折れ修理は、出来るだけきれいに仕上げる為に塗装まで修正して仕上げる場合と。

修理が出来ていれば、見た目は気にせず仕上げる場合の2通り。

修理箇所周りだけきれいにしても周りとつり合わなければ当然塗装なしですが、こちらのプランも無し。

大概の方は納期が短く、コストを抑えられる、塗装修正無しのプランで修理する方が多いです。

補強を入れない理由があります。

タイトボンド等の様に補強を入れなければ耐えられないボンドを使うのではなく、シンプルに全く問題の起きない接着剤で接着するからです。

その事により塗装修正無しのプランで、コストが抑えられます。

そして補強がある場合は、再度アクシデントがあった際に折れ方が複雑になったり、補強が強すぎる場合は、ナットやヘッド辺りではなく、遠い所が折れて修理し難い折れ方になる事があります。

タイトボンドだけで付けた場合、使っている過程で将来的に同じ所にヒビが入ってしまい、補強を入れてもうまく行ってない場合は、補強材の周辺に隙間が出ているものも見ます。

ネック折れをどのように修理しても、しっかり修理出来れば音響的にダメージはありませんが、異物を要れずに修理出来ればそれが1番音響に変化が無い修理と言えます。

Gibson は塗膜が厚いので、最初の折れ修理なら塗装なしでも剥げずに残こせる期待が持てます。

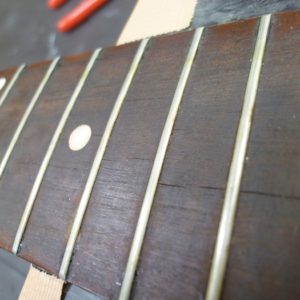

欠けて色が無い部分があります。

この部分は充填して整形してあるので、感触に違和感はありません。

永く使うものであれば、傷はどんどん増えていきます。

あまり気にせず、沢山使って、不具合があれば直して使いましょう!

こちらは、ほとんど塗装が剥がれる事無く仕上がりましたが、大きく剥がれて塗装無しでも、常に見えている部分ではないので、転売する予定等無く、自身で使うのであれば、感触も違和感ありませんし、強度は塗装があっても無くても同じです。

キズが気になるのは、少しの間だけですよ!