スタッフブログ

ネック折れ修理(塗装修正あり)/ Gibson J-45

ネック折れ修理(塗装修正無し)/ Gibson Flying V

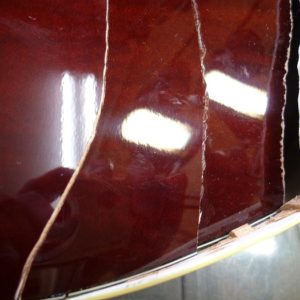

元の材と補強した材の動きに差が出て、ずれて段差が出来てしまった、そして折れた部分がまた離れてしまった、と言う状態です。

同じ材であれば問題ないかと言えば、新しい古いでも全く違う材の様ですし、難しい事です。

タイトボンドを使って折れたネックを修理する場合は、補強が無ければ将来的に折れた部分がもちませんが、その補強が仇になってしまったケースです。

ヘッドを引っ張ったら簡単に抜けてしまいました。

離れた部分が密着しなければ色々考えなければなりませんでしたが、掃除して叩いて戻したらピタッと収まるので、余計なことはせずこのまま接着します。

個人的には、タイトボンドを使っても補強をすれば大丈夫なのかと思っておりましたが、色々と聞いてみると有名ショップに依頼して、「補強してあります!」の修理でもヒビが入ってきたなんて話もありました。

当方では、補強は全くしませんので、補強するのであればそのケースに合わせて考えるかと思いますが、補強は通り一遍等にやるだけではダメで、技術だけでは無く、いろんな事を考えなくてはならないか分かります。

当方の考えは、一番密着する折れた部分同士を、信頼できる強い接着材で密着させる。これに尽きると思っています。

折角密着する部分を後から掘ったり、削ったりして他の材をつけてしまうのは、コストも上がり、色々と良い所が見出せません。

すごく強く、絶対折れない補強なら良いかと聞かれれば、それはそれでアクシデントがあった際にヘッド側で折れず、ヒールで折れてしまうのはもっと面倒になってしまう事が考えられ、ヘッド側で折れてくれても補強が入っている事で複雑化してしまう事もあります。

修理した部分は折れない、ただしアクシデントがあった場合は、ネックは折れてしまう事がある通常の状態が理想だと思っています。(修理部分は強いので、折れる時はすごく近くが折れます。)

ネック折れ修理(塗装修正なし)

フレットすり合わせ / J-45の続き

フレットが減っていようが、低かろうが、演奏上問題なければ無理にお金おかけなくてもよいですし、「チョーキング命ですから、フレットが低いのはイヤなのです。」という方もいますし、他の部分の修理なども同じ事ですが、オーナーが問題を感じていなければ、無理にお金を掛けなくても良いのです。

ギターの詳しい人や、お店等で、ギター診断みたいな事をやられても慌てないで大丈夫です。

現在まで弾いていたのですから、壊れたら直せばいいんです。

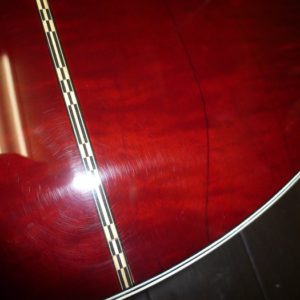

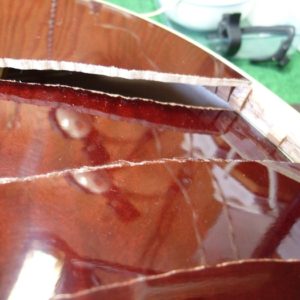

ボディ割れ修理 / Gibson J-45

とりあえず、くっ付いていれば良いと言うのであれば、このまま割れ部分を全てくっつけてしまえば良いのですが、塗装もきれいに直すのでネックは外してしっかり修理します。

ネックを外すには、ヒールエンドからトップ側にネックを押し出して外すのですが、この場合は通常通りのやり方ではネックを押し出そうとするとネックが押し出されず割れ部分がだけが開いて行くばかりなので外すにも一工夫が必用です。

割れてズレた各部修正しながら接着をして、ネックの角度を調整し、塗装面も調整してしまいます。

大昔にGuildのハカランダボディのオールドギターのネックリセットの依頼で、いつもの様に蒸気でジョイントを温めつつネックを押し出したのですが、その時はギルドの割りに早くネックが動いたので、「これは楽に行くかも。」等と思い、更に押してみたところ、サイドが割れて開いていたなんて事もありました。

そのギターの、その部分には割れを修正した跡があり、過去に修理したんだなと、注意しながらの作業になったのですが、いくら蒸気をやれども、ネックに力を加えてみても、叩いてみても、何をやってもびくともせず、ボディもネックも蒸気を含むばかりで、ビクともです。

そんな事をやっているうちにヒールが途中から割れてしまいましたので、もう諦めて折れた先からネックを外しました。

そこで初めて分かったのですが、接着剤にエポキシが使われていたのです、真っ黒でガチガチの、こんなのいくらやったってやわらかくなるはずが無いのです。

(最近外したMartinにも同じ接着材が入っていましたので、後に紹介します。)

そしたら後は、ヒールの残った部分は外すのは簡単だと思いきや、これがまた取れず結局残った部分も5等分に割れてしまう強情っぷり。ジョイントにコンクリートが詰まっている感覚。

過去の修理屋さん、ネックが外せず、ボディが割れてしまったので、リセットを途中で諦めてくっ付けてあったのではないかと思います。

ですので、修理をする人は肝に銘じてくださいね、将来また修理をする事が前提と言う事。

そうしないとビンテージとして残せなくなってしまいます。

アコギはほとんど接着で出来ていますが、接着部分の精度が大事です、(ブランドやモデルによって分かれますが)取れない、剥がれない接着が正しいと言う事ではありません。

話が、今回の修理とは関係ない所へ脱線してしまいました。

ネック折れ修理(塗装修正あり) / Gibson J-45

ネック折れ修理の方法は、修理屋ごとに違いがありますが、塗装修正の方法も違いがあります。

部分修正するにしても、修正範囲が小さく収まっている場合から、大きい範囲で修正する場合、あるいは一旦剥いでネックごとリフィニッシュしてしまう事もあり。

ネックごと塗り直してしまえば、割れ周辺の色のつながりは全く問題なく仕上がります。

そうした場合、特に色の明るい物や、シースルー(ナチュラル)の物の仕上がりは断トツできれいですが、コスト高にはなります。

仕上げ方はいくつか方法がありますが、塗装修正無しでも修理箇所の強度に差はありません。

料金以外の所も、修理屋ごとに比較してみると面白いと思いますので、ご自身に合う所を選びましょう。

ネックリセット / Martin 000-28

ネックリセット!

ピックガード側、サウンドホールにチラッと見えていますが、タオルを詰めてあります。

外す際に使う蒸気が、隙間からボディ内に流れ込んできますので、このタイプの場合はこうしておかないと中が濡れてしまいます。

マーチンのボルトオンネックを最初に外した時は、何故外れないのかが分からず面食らって、外れた後「きっと間違えたんだな。」と思いましたが、現在ではマーチンのボルトオンネックは接着してある事が当方では分かっています。

ボルトオンネックの場合でも接着してしまうのは、ジョイント部の精度の自信の無さなのかなと思っています。

ボルトオンの場合ジョイントの密着精度は、然程関係ないのですがダブテールジョイントの場合は、ギブソン等と比べるとマーチンのジョイントはお世辞にも良いとは言えないので、この辺が影響しているのかと思います。

ボディ破損 / Gibson SJ-200 (続き)

トップにも割れが1ヶ所ありましたが、スプルースなので、変な割れ方はせず真っ直ぐの割れでした、そちらは通常通りの修理。

このような大きな修理になれば、それなりの修理料金が掛かります、いろんな分野の修理業者さんがいると思いますが、こりゃ面倒だ、という仕事を請けちゃう修理屋は高額な修理になるほど、「割りに合わな~い。」と思います。

ならば請けなきゃいいのに。 と言われればそうなのですが、修理屋にもそれぞれタイプや事情など様々なのです。

預からない、預かれないとすれば、忙しすぎてやってられない場合。自信が無いので預かれないタイプ。習ったこと意外やらない向上心が無いタイプ。割りに合わないのを知っているしっかり者等、考えられます。

預かる修理屋の場合、預かる余裕がある(もしくはヒマ)。自信は無いがとりあえず預かる。向上心や興味が強すぎる。やらないと思ってすごく高い見積もりを出したが「やる。」と言われてしまった場合。自信も余裕もある場合、等。

預からない場合は問題は起きませんが、預かる場合は出来る確信がある人ばかりではないので、修理屋の人となりを良く見て、預けて下さい。

以前の私は、この”預かる場合”をほとんどやってます。

現在は断る事も出来るようになって、多少バランスも良くなったと思いますが、修理屋を信じないで下さいと言うより、私を信じないで下さいと言っておきます。

先ほど引き取りに見えた方が、質屋に売られたニュースを見て慌てて当方の事も調べたと言っておられました。

あんなバカは他にいないと思いますが、お預けの際はよい人に。

私の技術力の無さを棚に上げて言うのもなんですが、それより誠意を持って仕事をする方が遥かに重要だと思っています。

ボディ破損 / Gibson SJ-200

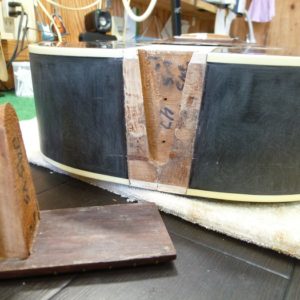

この画像は、すでに一旦外してから割れてずれた板と力木を直して、バックを貼り直すライニング(カーフリング)(のりしろになる部材)を交換してあります。

預かりの際は、経験からいろいろと想像して見積もり等、考えますがバックを外す際のイメージが端から違っちゃっいまして、思ったように全くきれいに剥がれない、割れたバック板の段差は中々平らにならず、隙間も戻らず、タイトボンドは諦めて・・・と、中々上手くいかない感じや失敗している感じも見て頂ければそれも面白いのですが私、一応プロですから、アマチュアのブログではないので、そこは割愛させて頂きました。

そこから完成までのプロセスが流石と見て頂ければ尚更面白いのですが、そうなると尚アマチュアのブログっぽくなりますし、やっている時は「こりゃ見せらんねえな、お客さん不安になるだろうな。」と思っていたので、画像は自然と撮っていませんでした。

バックが貼れたら、バインディングを巻く準備に掛かります。

バックは一旦外してしまうと、元の位置には戻りません、今回は相当手を加えていますので大きくずれます。

ずれが最小限になる様に、バインディングの厚み内で雰囲気良く修正できる様に、いろいろと工夫をします。

始める前は、バインディングもライニングも疑う事無くそのまま使う気だった自分が哀れです。

完成は次回に見て頂きます。

今回は、「すごく苦労しましたー。」と言う事ばかり言っていましたが、プロと言えど魔法使いではありませんので、私が尊敬するあの人やあの人も絶対に同じ様な苦労があるはずだと思います。

先日感じたのは、ある方のギターが他工房でいろいろと理由があるようで中々直って来ず、修理屋に不信感を持ったその人が当方へ、相談に来た事があります。その際は腕のよいリペアマンですと、知人に紹介され依頼したのだから、信じて任せたほうが良いですよ、とお話しましたが、先日「1年位前・・・これこれこうで・・・」となんだかんだで未完成で引き上げたらしく、最初に依頼して断られた神田の某ショップで再度依頼して見てもらったようで、「これギターが壊されていますよ!」と言われ、訳を聞いた某ショップは「それならうちで預かります。」となり、当方へ画像持参で「これは、本当に壊されているのですか?」と訴訟も辞さないので第三者の意見が聞きたいのですが・・・と何故か話だけを聞きに毎回うちへ来ていただくのですが、話を聞いて、画像を見て、誰がどう見ても悪いのは修理屋なんですが、どんだけ苦労したかと思うと頭ごなしに悪くは言えなっかったです。

腕が良いと言われる人がこんな事してると思うと、相当苦労したんだろうと思ってしまいます。

プライドが高く、聞ける人が居ないのか、そんな事しなくても・・・

と、「修理に魔法はありません。」の回でした。