スタッフブログ

何度もネック折れ修理 / Gibson B-25

同じ所から折れている様に見えますが、同じ所から折れた時は、このように接着剤がそこにありますので、こちらは前回修理部分の強度に問題ないことが分かります。

ネックリセット、P.U取り付け / Taylor

Taylor のネックリセットは、いつもやる度に思います、アコギのボルトオンネックでは、いろいろな意味で1番出来が良いです。(個人的見解)

ヒール下に入っているシムで角度を決めます、ヤマテクさんにおじゃました際に厚み等が異なったシムが、いろいろと沢山あるのを見ましたが、そのたびに買っていられないし、揃えていっぱい持ってもいられないので、その度に合わせて作ります。

チラッと見えますが、どこにも使い様が無い、ピンクに染めちゃってあるマホガニーの板も使ってみました。

昔から、弦は緩める、緩めない問題はありますが、どのメーカーに関わらず、弦は緩めましょう、何巻き、何音、と言うより、緩んだと思えるところまで緩めましょう。

このようにテイラーの場合、ネックリセットは技術的に難しいことはあまりありませんが、基本アコースティックの弦楽器の構造である以上、弦は緩めましょう。

そして、このギターにエンドピンジャックのピックアップを付けたいのですが、エンドブロックが薄っぺらなので厚みをつけて、エンドピンジャックを仕込みます。

このエンドピンジャックは、プラグを抜き差ししているうちに、緩み易いので、簡単に回ってしまわないように、しっかり固定して下さい。

中でしっかり食い付いていないと、外からいくら締めても、中でコードがねじねじなっちゃって、最後にはねじ切れちゃいますから、気をつけてくださいね。

フレット交換(リフレット)/ Gretschi 6120

グレッチのリフレット(フレット交換)です。

どのメーカーも基本的にやることは大体同じですが、グレッチの場合は、指板(フィンガーボード)やバインディングの状態が良くない無いものに良く当たります。

新しいフレットを打つ前に指板を調整します、思い切って削ってしまえば指板上真っ直ぐになりますが、特に古いギターの場合、必用最小限の修正を目指します。

指板面の凹みやバインディング(左右反りが逆に見えてます。)の状態に惑わされず、削ってはスケールを何度も当てて確認します。

指板修正のポイントは、ネック(バインディングのライン)が反って見えていても新しいフレットを打った際に、フレット上真っ直ぐになるポイントより余計に削り過ぎないこと。

0フレットは1フレットよりちょっと高めのフレットを打つだけで、「はい終り。」の場合も多いですが、それでは意外と1フレットに対して高すぎるので、0フレットも調整したり、擦りあわせ後に同じフレットを打っても良い場合もあります。

バインディング剥がれ接着 / Martin

トップのバインディングは、ネック部まで剥がしても指板の下に隠れている先端部が抜ける保障がありませんので、このまま頑張って貼りなおします。

貼り直したバインディングは、トップ、バック共、手触りで段差が無いように磨いて仕上げます。

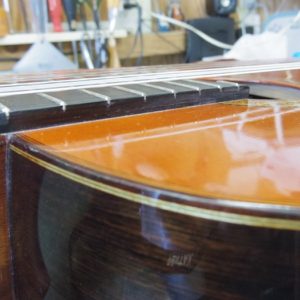

クラシックギター ネック角度修理

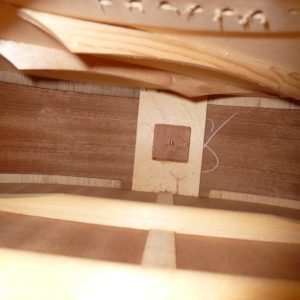

こちらのカテゴリーを作っていないので、「ネックリセット」に入れてありますが、ネックアイロン等を使わずにしっかりと修理する意味で同じなので、リセットと同じカテゴリーに入れます。それでもネックリセットの様に頻繁にはやりませんので、画像は少し多目で。

スペイン式のネックジョイントは、フォークギター(ドイツ式)のようにネックが抜けませんので、指板にて角度の辻褄を合わせます。(アコースティックギターの工法は2種類あり、クラシックギター全てがスペイン式ではありませんが、スペイン式が主流、フォークギターの主流はドイツ式。)

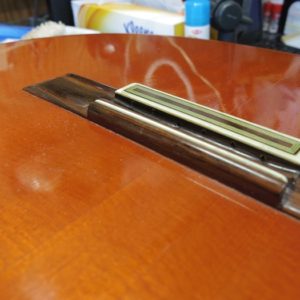

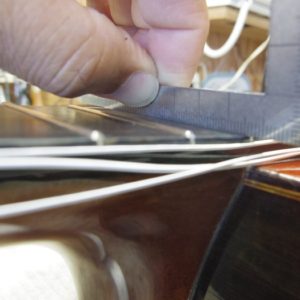

フィンガーボード(指板)のハイポジション部を厚くする事で、角度をつけます。フィンガーボード先端(サウンドホール側)がどの程度厚くなれば良いか、入念に確認して計算します。

弦高が下がってもサドルが低ければ、何かお徳感が無い感じだし、サドルが出すぎても何かバカっぽいのですが、慎重な作業でも実際にチューニングするまでは正確な状態はわかりません。

計算通りに行かない事も沢山ありますので、最後は経験に基づくイメージ、勘!

昔、何か聞かれて、「勘!」と言って笑われた事がありますが、そのとき大先輩の村山さん(村山工房)が「経験から来る、勘って結構中てになる。」とおっしゃっていたのを思い出します。

ネック折れ修理(塗装修正なし) / Gibson LP

エレキはボディが重い分、倒れた際には折れてしまう確率が高いです。

アコースティックギターも同様、立て掛ける際には、気をつけて、ケースに入っていても安心ではありませんので、倒れない事の確認をして下さい。

それでも、アクシデントは付きもの。

その時は、皆川ギター工房にお任せ頂ければ、幸いです。

こちらの例のような通常のネック折れ修理は、補強無しで、同じ箇所は折れない修理をします。

当方修理で再度アクシデントのあった際、同じ部分が折れている様に見えた場合、ご確認下さい。

そこに修理の際の接着剤は、ほとんど付いていないはずです。

リフレット(フレット交換)/ Ovaiton Adamas Ⅱ

リフレット(フレット交換)します。

リフレットの際は基本的に、指板の歪みを修正します。

初期型のアダマスのハイポジション部の指板は接着してなく、フローティングしている為、ふわふわするので、調整にも一工夫が必用です。

リフレットの際は、基本的にナットは作り直します。

Ovation の場合、1弦、6弦(両サイド)の溝が内側に入り過ぎている事が多いのですが、交換の際はバランスよく溝を配置します。

Gibson Martin 等の場合は、気にならなければ、こちらから伺うことはあまりありませんが、Ovation ヤマハ、等の場合は、気になる事が多いので、弦間(溝の位置)をどうするか伺う事が多いです。

普段使用する、ゲージによっても調整が変わります。

ネック折れ修理( 塗装修正あり)/ Gibson J-45

塗装修正ありの場合は、できるだけきれいに仕上げる目的で、元通りの見た目に戻す事ではないので、その点ご了承ください。

特にシースルーの塗装の場合は、元より濃い目の着色になる事もありますので、その点もご了承頂ければ幸いです。

サウンドホールを塞ぐ / フィードバック対策

フィードバック対策で、サウンドホール塞ぎのご依頼。

ライブ専用ですので、脱着不要でお任せしていただきました。

ボディが薄く、手が入り難いので、今後いろいろと作業し易くなるように裏の穴を増したり、広げたりしても構いません。との事。

材料は、化粧版が着いた4mmの合板。

両面テープでは、遠い方は圧着し切れないので、両方とも接着、接着固定は、プリアンプ側から、長いクランプを使います。

接着後は塞いだ部分を塗装をするのでなるべくきれいに接着して、塗装前にきれいに出来るように。

こちらのオーナーは、シンガーの小林洋一さんですが、小林さんもギター好きだと思いますが、大体、特にシンガータイプの方は、ギターありきの人が多いと思います。

小林さんは歌ありき、歌い易くする為に、ライブで使い易くするために、徹底しています。

J-160Eなどは、ここまでやる?って位のギターになってます。

思いは、重いと日頃言っていますが、だからか、J-160Eの重いこと。

ギターとの関わりも、おもい、おもいですね。