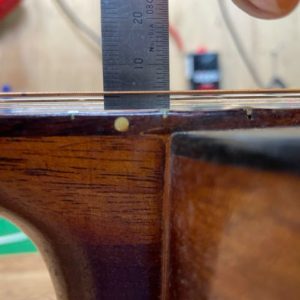

Martinには不名誉でしょうが、”マーチンクラック”等と言われるトップ割れの現象がありました。

それも現在のマーチンでは無くなりました。

現在ではバインディング剥がれ、と言えば Martin !

経年劣化でセルバインディングが縮んで剥がれる訳なので(しっかり接着してくれれば問題無いのですが)、現行品という訳では無く、一世代前のマーチンに現れる現象でしょうか。

現行マーチンはこの現象は改善されたのか、どうなんでしょうか。

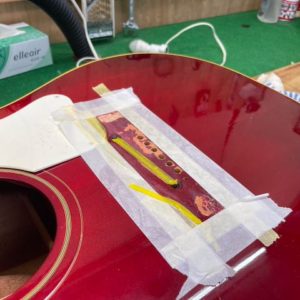

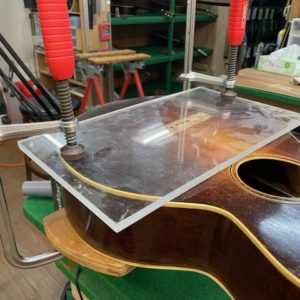

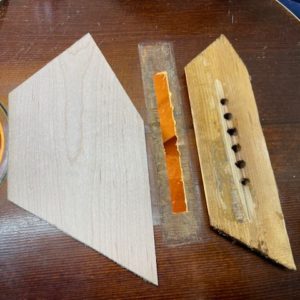

押して接着しても密着しないと思う場合は、剥がして短くなった分を詰めて貼り直します。

短くなってしまっているので当然と言えば当然です。

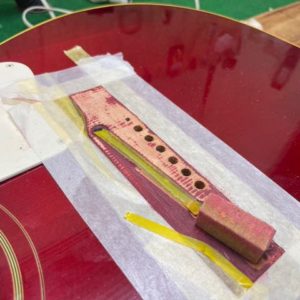

貼り直す際には古い接着剤を取り除きます。

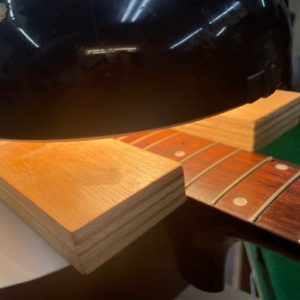

バック側のバインディングは、ヒール下で継いであるのでそこで離せば良いのですが、トップ側は指板の下にある為、離すことが出来ません。

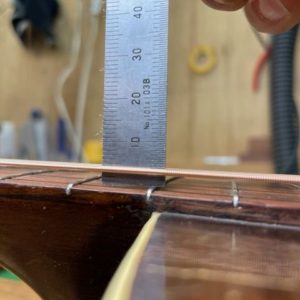

ネックリセットをするなら丁度都合が良いのですが。

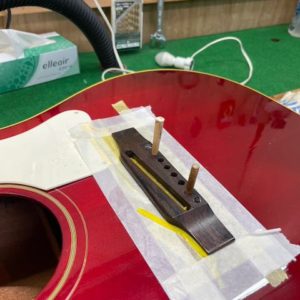

ですので、トップのバインディングはボトム側で切り離します。

押し付けて接着して多少密着できなくても多少の段差は削って修正しても問題無い程度ならそれもありですが、それが好ましくない場合やボトム側で切り離すさずにバインディングを密着させるにはネックを外すしかありません。

今回はボトム側で切り離します。

製品を作っていくうえで、材料や接着剤、塗料等がメーカーや業者の都合によって変更されることはよくあります。

おそらくこの為に過去に出た事の無い不具合が発生するのだと思います。

か、もしくはメーカーの経営の質が変わったり、従業員の問題かと思います。

メーカーも不具合を把握しているはずですし、きっと現在は改善しているかと思っておりますが…