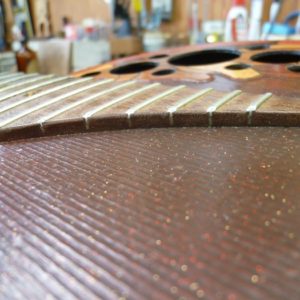

エポキシ系の接着剤(特にアラルダイト)は接着剤としてはかなり強力で優秀な接着剤ですが、強すぎる故に修理の際、剥がし難い(場合によっては剥がせない)事と、このはみ出した余分な接着剤の拭き取りに非常に時間を要する事が難点。

このベタベタ接着剤を拭き取る際はパーツのきわに残らないように丁寧に何度も拭き取りますが、そこばっかり見ていると思わぬ所につけていたり、拭き残して硬化してしまうと簡単には取れないので、その点が扱い難い接着剤です。

特にパーツのきわに残ると、きれいな接着と言い難い見栄えになります。

私以外にもお三方、修理屋さんが居て、現在はそれぞれ個人でやっていますが、数ならば私が1番やっている思っていますよ。このブログを見てくれている人にアピールします。

皆さんも「私!わたし。」と言うと思いますが、数えられれば間違いなく私です。

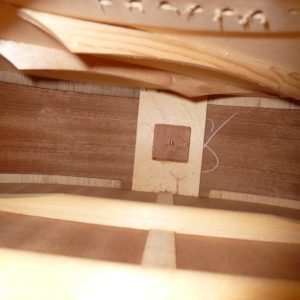

この4人で1番なら、世界中で見てもOvation 触ってるNo.1と思います。何故なら当時、営業さん達の抱えているバックオーダーが山ほどあって、2~3ヶ月ごとに100本位の入荷があり、それを2~3日で検品して出荷する、それを何年か続けた訳ですから、修理品だって古いものから新しいものまでイヤっていうほどあるわけです。

自分が代理店で関わった頃のOvation はついつい懐かししくて、いろいろ思い出してしまいます。