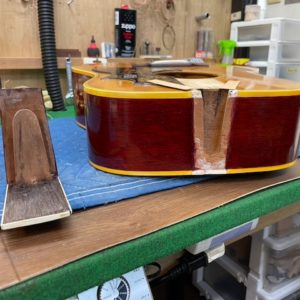

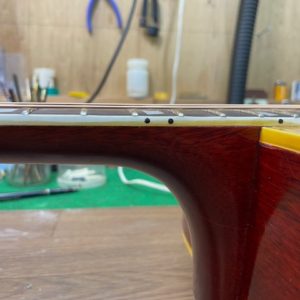

ブリッジ作製は個人的にはとても好きな修理ですが、始めるまでになんというか、心の準備が必要です。ブリッジの細かいディテールは実力とセンスを試されている気がしてしまうのです。きっと大半のユーザーは気にしていない部分、なので例えディテールが微妙だったりしてもある程度綺麗に再製作されていれば細かいところまでこだわらなくてもいいのかもしれません。

しかし、一方でヴィンテージギターショップやそれらを査定する「プロ」はその細かいディテールの違いからオリジナルなのかリプレイスメントなのかが容易に分かってしまいます。皆川工房はそんな彼らが「ん!?これは、、、どっちだ?」と迷ってしまうようなクオリティーを目指しています。

まだ弟子入りして間もない頃に師匠皆川と居酒屋にて「ギター修理屋をやってて思うのは、実際、修理の細かい部分までは分からないというか拘らないお客さんがほとんどということ。だってそもそもある程度信用してうちに持ち込んでくれてるから。だから例え細かいところで手を抜いたとしてもパッと見で綺麗に仕上がってたらきっとお客さんは満足してもらえると思う。でもさ、もしうちが修理したギターがいつか他の楽器屋さんや工房に持ち込まれて、それをいざ「分かる人」が見た時に、「あの工房やるなぁ、、。」と思わせたい。そこに焦点を置いてるから毎回例外なく手を抜いたり妥協はできないんだ。」と言っていたこの言葉は今の僕の礎となっています。

今回も最後までありがとうございました。