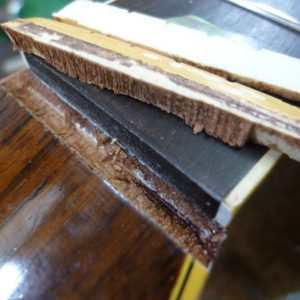

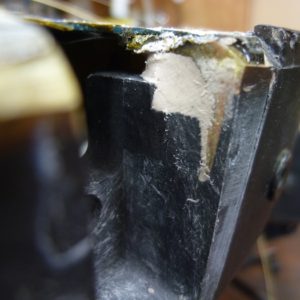

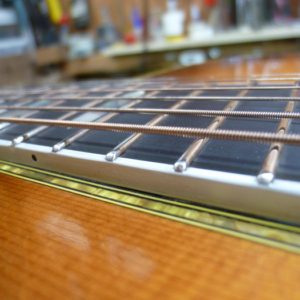

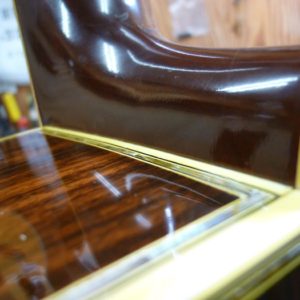

ネック折れ修理(塗装修正無し)でございます。

もう毎回毎回大体似たような事なので、書くことが無いのでございます。

このブログを毎回楽しみにしていてくれている方々もいらっしゃいますので、なんとか期待に沿いたいのですが、もう随分前からマンネリ化はしていますので、飽きて来ている事と思います。

ネック折れの場合は、ビフォーアンドアフターの画像だけでもそれぞれ違いますので、それだけでいいんですが、なんとか書いてみようと思います。

当方のネック折れ修理は基本的に補強はしない方針の修理なのですが、(初めての方は過去記事にその理由がいくつかの記事に書いてあると思いますので、読んで頂ければ幸いです。)そうは言っても他人の事も気になるのが人情でありまして、文明の利器を駆使して他人の仕事っぷりを見たりしています。

見せたがる人が世界中にホントに多くて、色々勉強になります。

私も絶対に補強をしなと断言はしてませんし、場合により必要だと思っていますので、「この修理は、いいですな~。」と感心することも勿論あります。

反対に「そら、強度が足りんのじゃないか。」や「気持ちは分かるが、無駄な事やってるな~。」等と一人で楽しんだり、勉強したりしております。

この「一人で」と言うところが大事で、修理屋はそれぞれ流儀や考えが違いますから、正解不正解ありませんので、こういった所で詳しく取り上げて、そこここがどうのこうの、とやってはいけません。

そのような事を書いている記事があれば、きっと素人さんのサイトでしょう。

実際には、他者の仕事にどーのこーのやってるサイトは、ほとんど見た事はありませんので、他のみなさんも弁えていらっしゃるのだと思います。

それか、自分以外に興味が無い、頑固一徹。玄人職人のイメージの人。

他工房との違い(補強の要らない理由など)は、当ホームページ内や対面で質問等があれば説明しております。