いつも同じ事を書いておりますので、当の昔に書く事は無いのでありますが、ありがたい事にこのブログを欠かさず見て頂いている方の為にはなにか思いだして、ちょっとだけでも新しい事を言いたいのですが、それもままなりませんので常連さんには、これからはたまに上がるイレギュラー的な修理の回をお待ち頂ければ幸いでございます。(なかなかないのでございますが…)

そして当方のサイトに今回初めてお越し頂いた方もいらっしゃると思いますので、いつもと同じ事を一読いただければ幸いでございます。

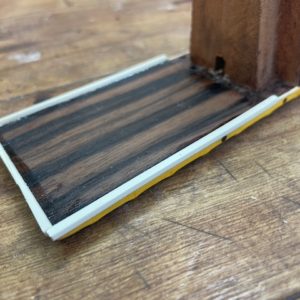

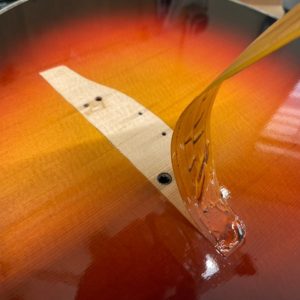

当方のネック折れ修理は、基本的には補強の必要のない修理を(接着剤を使用)します。

補強が必要のない事でコストが下げられます。

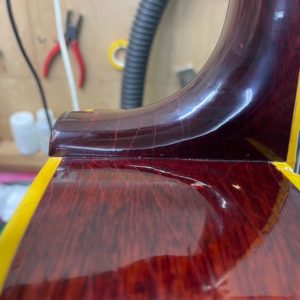

今回は塗装修正が施されていますが、見た目を気にされなければ塗装修正無しで更にコストが下げられます。

補強が必要になるのは、我々が修理、製作等で使うタイトボンドを用いてネック折れ修理をする場合です。

この場合は補強が無ければ、いずれ同じ個所から折れて来る可能性があるからです。(折れない可能性もあります。)

理由がそれとは別に強固な補強をする場合も、何らかのアクシデントの際に折れずに済む事はあると思いますが修理がされた箇所は強く、その近くや離れた場所が折れる可能性はあります。

その場合は、折れ方が複雑になったり、いつものところが折れるより面倒になる事があります。

何があっても折れないネックは有りませんので、何かない様に管理する事が大事です。

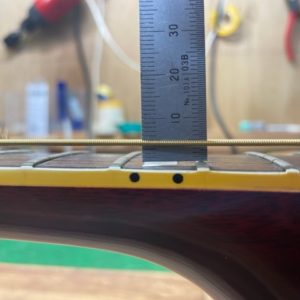

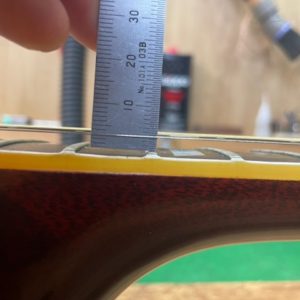

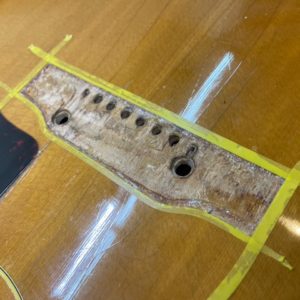

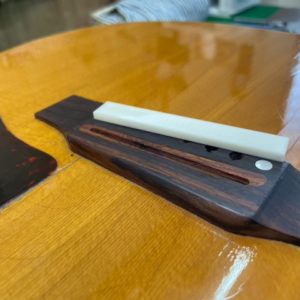

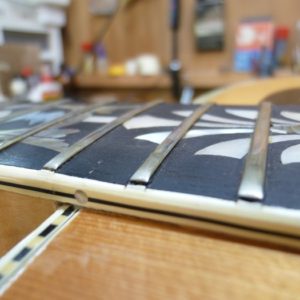

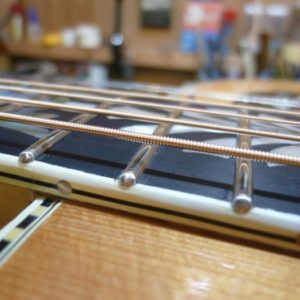

修理箇所の画像を見ていますと、レスポールでしょ。

と思いきや、J-45。

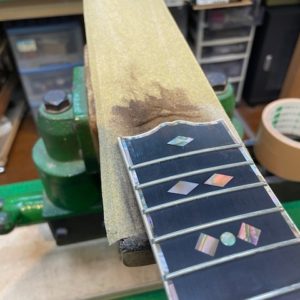

口輪に貝のインレイ、そしてヘリンボーン。見慣れない雰囲気でございます。

修理後の音の変化を心配される方も多いと思いますが、理屈で考えれば、音は変わります。

但し、その変化を聞き分ける人は少ないかと思います。

補強の無い修理であれば、元の材をざぐって、新しい材を付けたりしない為、元の質量に限りなく近く修理出来ます。

補強が施され、質量が増した場合は、音が良くなったと感じる人もあると思います。

但し、音の良し悪しは好みが分かれる為、一概には言えません。

質量が増した場合は、音は重くなり、サスティーンも増します。

これにより音が良くなったと感じる事があります。

但し、その音色を暗く感じる人もおり、そのような人は明るく軽い音が好み、と言う事になると思います。