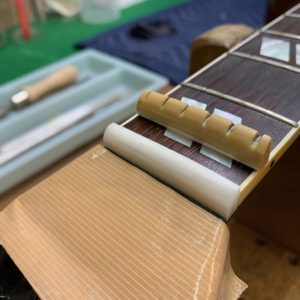

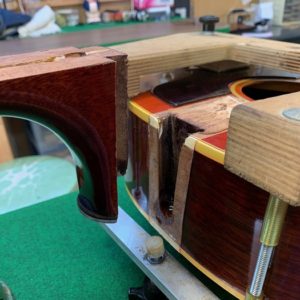

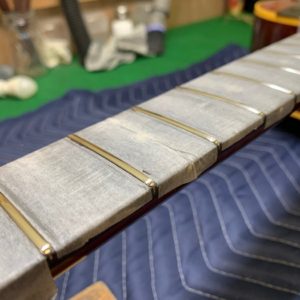

ようやくOM-42(CV.)の完成です。仕事の空いた時間に少しずつ進めておりましたので完成までなんと2年近くかかってしまいました。

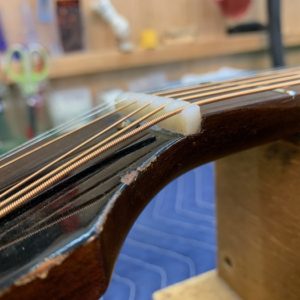

完成してから思ったのはヘリンボーンにしたことでジョンメイヤーのシグネイチャーモデルのOM JMに似ているな、と。良く言えばですが縦ロゴだったりポジションマークやブリッジのインレイが入っている分少し豪華版な感じでしょうか。

音はアディロンダックのスキャロップドブレイシング、ちゃんとMartin、だと思います。工房に展示しておりますのでお越しの際はぜひ弾いてみていただければと思います。

買取価格と材料費、手間賃を計算しても販売価格ではペイできませんが、とても勉強になったので思い切って買い取って良かった!と思います。コンバージョン、世界に1本だけのOM-42と考えたら何だか達成感もあり、リペア学校を出ていない自分としては卒業作品みたいなギターです。

、、かといってまだまだ未熟な部分も多く、皆川ギター専門学校卒業には全く至りませんので、これからも日々精進して参る所存でございます。

番外編、最後までお付き合いいただきありがとうございました。