スタッフブログ

ブリッジ剥がれ修理 / Martin D-28

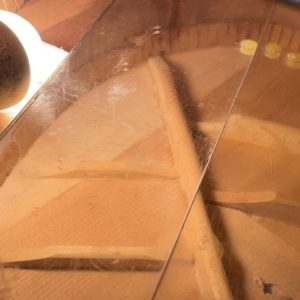

いつも言っておりますが、ブリッジは反っていますので接着面は合わさるように整えなければなりません。

古い接着剤は掃除する事は当たり前ですが、そのままの面では隙間は隙間のままです。

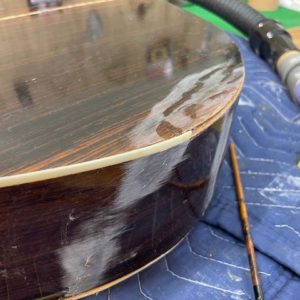

オールドギター好きはどうしても「ハカランダ」「ブラジリアンローズ」この2語に反応しがちです。

材料的には柾目の方が貴重で珍重されますが、なぜか私達位から少し上の世代の方は板目が好きと言う方が多い気がします。

柾目の場合、杢目が整い過ぎていて面白くないというか、かえって綺麗さが半減しているというか。

その反対に板目は、このハカランダ特有の分かり易くうねうねした杢目に美しさを感じ取る人が多いのですね。

私も板目は美しいと思います。

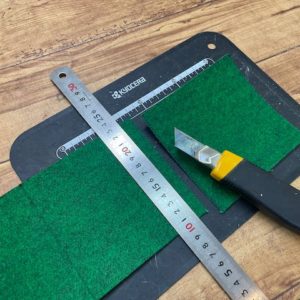

番外編/ ネック枕(ネックピロー)作り

ブリッジ剥がれ修理 / Gibson Dove

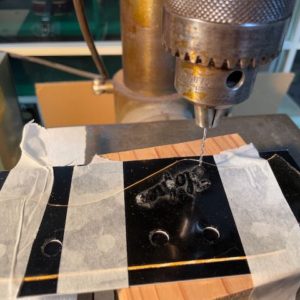

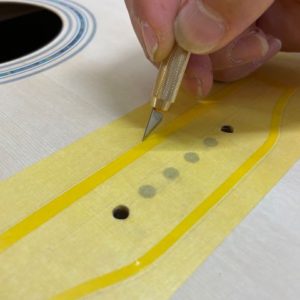

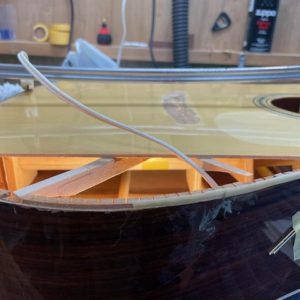

ブリッジを剥がす際にヘラを差し込んで剥がしていきますが、その際に周りが擦れてしまわない様にマスキングテープを貼っています。

ブリッジを貼り直す必要があるか否か、どの修理に関してもそうなのですがオーナーや修理屋によって少し違ったりします。

ちょっと隙間が見つかったら貼り直す人、隙間はちょっと位で心配いらないのなら様子見、もしくは応急処置程度、剥がれている場所で決める人等々、判断が分かれます。

私の場合はちょっとなら剥がさないをお勧めして、あとはオーナーと相談と言う感じです。

「それならまだ修理はしなくていいか!」

「折角の機会だから修理しますわ。」

と、どちらかになります。

こちらのDoveは「剥がさなければなりませんね。」の雰囲気だったと思います。

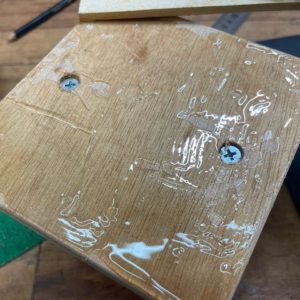

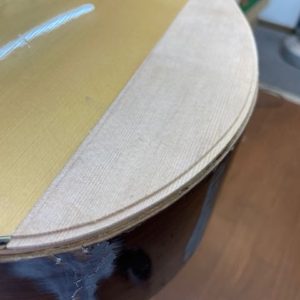

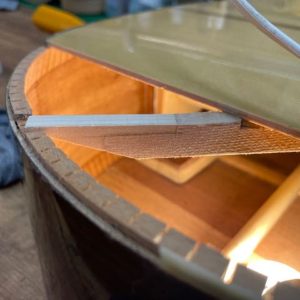

貼り直す際は、両面(トップ側、ブリッジ側)を整えてから貼り直します。

剥がれているブリッジは反ってしまっている事がほとんどなので、きれいにしただけでは密着しないのです。

それを踏まえますと、剥がさず部分接着する場合はクランプなどで圧着するのはあまり良い方法とは考えておりません。

歪んでいるものを無理やり押さえつけているのですからまたすぐ剥がれて来てしまう可能性があります。

その場合は圧着せずに、隙間を充填する形で接着します。

充填ですから対応できる状態には限度はあります。

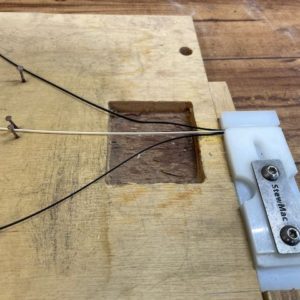

このクランプの仕方は昔から変わらずの方法です。

最近では、専用のジグを考えて使っている方や、なんかバキューム式と言うのでしょうか、そんなのも見たことがあります。

剥がす際の温め方も現在では、ラバーヒーターが主流になって来ていますが、うちでは昔ながら同じ、ライトで温めています。

大分前にラバーヒーターメーカーにオーダーしようと相談した所、わざわざここまで来て頂いていろいろ教えて頂いた事があります。

その結果、その使い方は危ないのでお勧めは出来ません、との事でそれ以来相変わらず昔のまま、今に至る。と言う感じです。

何しろ熱がすごくて、密着されていない部分は異常発熱するので、非常に危険との事でした。

使ってらっしゃる方々は、どうやっているのかしら。

その時は、ブリッジプレートを温める物をオーダーしたかったので、そりゃ考えてみれば危険。

新品のようにまっさらで密着していないとは言え、ある程度密着しているのに、あるったけのバカ力でクランプを掛ける人がいます。

馬鹿力を使ってはっ付ければ強く付くと考えるのでしょが、ちゃんとつくか否かは、貼る前の段階にあります。

なので、これと同じで部分接着の際も、力で貼り付けてもだめなのです。

ボディ破損 / Morris W-25(最終回)

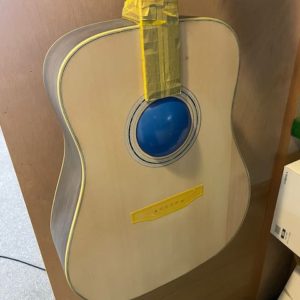

レフティーの違和感を消すため画像反転。

どうでしょうか。この高級感?風格?

トップの色を黄色く着色し馴染ませたら逆に勿体無い、と考えた当工房のこだわりが伝わりますでしょうか。

壊れたら直せばいい、そしてそれは隠さなくてもいいのではないか。傷跡はそのギターの歴史であり、またそれがまた個性となっている。傷跡は「男の勲章」という価値観を体現したようなギターですね!

ボディ破損 / Morris W-25 (其の伍)

スタッフの山口です。

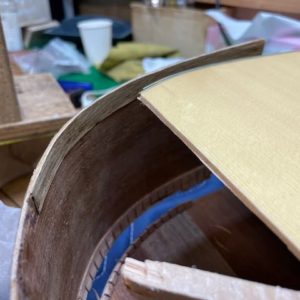

今週で第五回となりました、Morris W-25のボディ破損修理。いよいよ納期も迫ってきた頃の様子です。

バインディングを新しくしたところはどうしても色が異なってしまうため、まずはバインディングを焼けたように色付けします。

ボディ破損 /Morris W-25 (其の肆)

粉だらけになるので人が少なくなった夜を見計らって、工房の外でひたすらゴシゴシ。昔のモーリスやヤマハの国産ギターは塗膜が薄いことが多々ありますが、剥がすときはポジティブ要素になります。ただ通常の修理の場合は塗膜が厚い方が助かります。

次回はとうとう塗装に移ります。そろそろ皆様の「またモーリスか、、」という声が聞こえてきそうですが、、

あと2週分は引っ張れると確信しておりますのでどうかお付き合いの程宜しくお願い申し上げます。

今回も最後までありがとうございました。

ボディ破損 / Morris W-25 (其の参)

ボディ破損 / Morris W-25 (其の弐)

ボディ破損 / Morris W-25 (其の壱)

オーナー様より初めにお問い合わせをいただき「これは時間も費用もかかる修理です。何より修理代でこのモデルの元となっている本物のMartin D-28が新品で購入できる額です。それでも修理しますか?」との問いに「父から譲り受けた大切なギターですので構いません。修理をお願いします」とのこと。

そうとなれば腕まくりをしなければなりません。人から見れば安価なギターであっても、お客さまにとってプライスレスなものなのであれば当工房としてもプライスレスな仕事を。

2年という長い修理期間に気が変わってしまうかもしれないノリのお客様だったら断っていたかもしれません。楽器の原価を大幅に超える修理はお客様との信頼関係がないと難しいです。経営上、納品ができなければ大損害となるから。今回のお客様は小まめに連絡もつきましたし、何よりこのギターに対する並々ならぬ愛着が感じられましたのでお受け致しました。

こうして2年間の長い旅が始まりました。写真データも膨大で工程も多いので、何回かに分けてアップしていきたいと思います。今日はこの辺で。ありがとうございました。