早いもので、年が明けて1週間が過ぎてしまいました。

本年もよろしくお願いいたします。

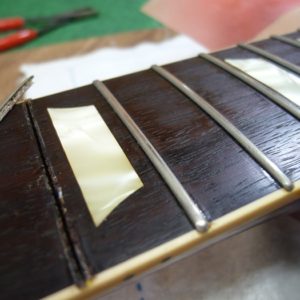

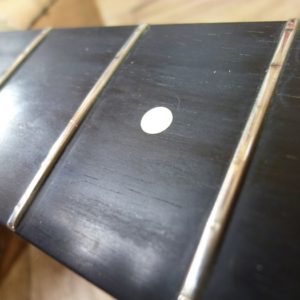

令和3年最初は、修理屋の仕事の定番、リフレットです。

とても良く聞かれる質問の一つがフレットの交換時期について。

修理屋にもよるかと思いますが、当方の答えは、「オーナー次第。」

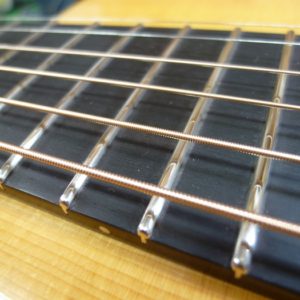

フレットがvの字に削れてしまっていても不具合を感じなければ無理に交換しなくても良いと思いますし、弾き難さや音質の劣化等フレットが原因であれば、交換時期なのだろうと思います。

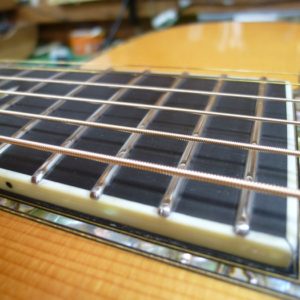

指板とフレットはサイドが下がっていると気持ちが悪いので、アールが付いている指板だからと言っても削り過ぎてはいけません。

このギターも過去に色々な調整や修理を繰り返したのだろうと思いますが、削ってしまえば元には戻らないので、極力削らない様にうまい事やらなければなりません。

と、このように自分を戒める為のブログでもあります。

わたしなどは、抜けている所が多いものですから、出来る限りポカしない様にと、今年も同じようなブログが続きます。

本年も引き続きお付き合い頂ければ、幸いに存じます。