修理実績

ネックリセット / Martin D-41 70s’

こちらは、70年代の Martin D‐41 のネックリセットです。

弦は緩めたつもりでも、ある程度の張力が掛かった状態であれば放置された時間が長い場合、チューニング時同様、ボディが歪み、ネック角度が狂います。

サドルでの調整が出来なくなれば、ネックを一旦抜いて、リセットするしかありません。

ヒールを削り、角度を修正しますが、実際のネックのジョイントに関しての強度にはヒールその物部分は重要ではありませんが、(強度で重要なのは内部のダブテールジョイント部の精度)接地面の密着具合はきれいに仕上げたいところです。

サドルに関しては、頻繁に触れていますが、出すぎず、低過ぎずにならないようにネック角度を修正まします。

その際、ネックとボディのセンターがずれないように修正していく事が重要です。

指板、フレットの状態いずれかが悪い場合は、リフレット(指板修正、フレット交換、他)になります。

基本的には、標準的な理想の弦高 1弦・・・12F・・・1.8mm位 6弦・・・12F・・・2.4mm位 に調整します。

サウンドホール(ボディ)割れ / ネック角度狂い

弦の張力に負けてサウンドホールがつぶれています。

これだけ割れて、ずれてしまっているのでジョイント周りの力木やネックブロックも剥がれています。

先ず、このずれを直してから、割れ接着、力木接着、ネックブロック接着、補強、ネックリセットの順番で進めていきます。

このズレを直した段階で、ネックの角度も丁度よくなる事もありますが、今回は割れてずれる前から角度も狂っていた為、十分な角度が無いのでリセットします。

音の良し悪しは、人それぞれではありますが、サドルが高ければよくて、低ければ悪いと言うものではありません、現在お持ちのギターの良し悪しも原因の一旦がそれかもしれませんが決してそれだけではありませんので、その点ご理解頂ければ幸いです。

修理内容とは別に、サドルの話になってしまいましたが、こんな回もあります。

ペグ(金属パーツ)みがき

では、磨く術は何かと申しますと、これ、→ ボンスター 。

スチールウールでは、キズが付いたり、メッキが落ちてしまうのではないかと思いますが、これ以外にはきれいに出来ないと思っています。

当方では、No.ooo という品番の極細タイプを使っておりますので、荒めを使う場合は一応気をつけてください。

ついでに、もうひとつ、以前にも書きましたが、ペグボタンの締め付けに関して。

特にこのグローバーのペグのつまみは緩み易いので、ついつい強く締めがちになりますが、この矢印の部分に入っている、ばねワッシャーが潰れるほど締めてしまっては、弦を巻く際も重くて疲れます。

ずっと潰されていますと、そのうちただの平ワッシャーになってしますので、機能を果たさず、更に緩み易くなってしまいます。

過去記事 こちらも読んで頂けたら幸いです。

弦アース / Gibson J-160E

こちらのギターを買った時から、弦を張り替える時には、1弦のボールエンドに繋がっているコードがあったので、面倒だったけど毎回同じ様に弦を張り替えていました。

なんだけど、最近ノイズが増えちゃって・・・

と言う事で、見てみたところその先がどこにも繋がっていませんでした、取れちゃってます。

J-160EにはP-90(ピックアップ)が付いていて、これのノイズが酷いので、弦アースを取らなければなりません、現行品のモデルでは弦アースは取られていますが、古いモデルにはありません。

弦を毎回取り替える度の面倒も解消したいと言うことですので、以前からやっている方法で弦アースを取ります。

ネック折れ修理(塗装修正なし) / Gibson Hummingbird

フレット交換(リフレット)/ Gibson J-45 ’50s

このJ-45も所有する、オーナーのものではありますが、必ずと言っていいほど後世に受け継がれていきます。

楽器ですので、弾き易く、自分好みの状態で楽しむ事が1番の目的です、それが出来なければ持っている意味も半分以下になってしまいます。

オールドであれ思い切った事をやる事もありますが、何でも型にはまった様な仕事ではなく、私達修理者はその都度、何に重きを置いて接するかを考えなくてはいけないのかなと思っています。

トップ割れ(クラック)修理

ブリッジハガレ修理 / ウクレレ

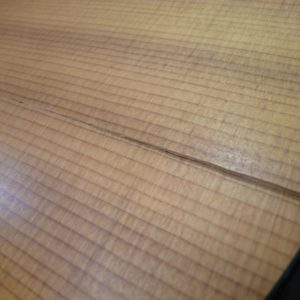

ボディサイド割れ修理 / Martin

ボディサイドの割れの修理です。

始めに撮り忘れて、すでに着けてしまっています。

ボディ(トップ、サイド、バック)割れを接着した際は、しっかりと接着剤が割れ部に入れば、補強は無くても構わないのですが、かなり広範囲で割れていて、割れ部も中よりですので補強を入れて完了させます。

ボディ割れを接着する際は、段差が出来ない様に気をつけますが、戻りきらない部分があったりと割れ修理の一番難しいポイントです。

補強があると安心感があるためか、補強の有無を気にする人も多いですが、割れの状態や、場所によって割れ自体の接着が難しい事があります、その際の補強には意味があり、その場合は補強と言うより接着出来ない代わりと言う感じですが、安心感も欲しい場合補強を入れることがあります。

書いていて、分かりづらくなりましたが、いろいろなのです、音は聞き分けられるほど変わらないと思いますが、耳が良い人等は、なるべく変わらないようにと要望があれば、補強は入れ無い事もあります。

もう1本、別のギターのサイド割れがあります。